【完全版】高齢者が床から立ち上がれない原因と対処法を徹底解説!

高齢者が床から立ち上がれない場面に直面したとき、本人も周囲も戸惑い、不安になることが多いものです。「高齢者が床から立ち上がれない」と検索している方は、突然の事態への対処法や、日常的にできる予防策を知りたいと考えているのではないでしょうか。

この記事では、高齢者が起き上がれない原因について詳しく解説するとともに、床からの立ち上がりに必要な筋力や、筋力低下がもたらす影響についても触れていきます。また、介助が必要な場面においては、高齢者の床からの立ち上がり介助の基本や、床からの立ち上がり介助をイラストでわかりやすく紹介し、安全かつ実践しやすい方法をお伝えしますね。

さらに、床からの立ち上がりを助ける福祉用具の活用方法や、一人で立ち上がる方法を身につけるためのポイントも紹介。急に立ち上がれなくなった高齢者はどうしたらいいのか、という疑問にも応える内容になっており、床から立ち上がれないことに病気が関係している可能性についてもわかりやすく説明します。

この一記事で、「高齢者が床から立ち上がれない」という課題に対して、原因の把握から具体的な対応法、予防策までを幅広く学ぶことができるでしょう。

よーかん

よーかんどうぞ最後までお読みいただき、日々の介護や見守りにお役立てください!

- 高齢者が床から立ち上がれない主な原因と背景

- 急に立ち上がれなくなった場合の適切な対応方法

- 立ち上がりを助ける福祉用具や介助の基本知識

- 筋力低下と立ち上がり動作の関係

- 一人で安全に立ち上がるための具体的な方法と環境整備

高齢者が床から立ち上がれない原因と対応策

- 高齢者が起き上がれない原因を解説

- 急に立ち上がれなくなった高齢者はどうしたらいいですか?

- 床から立ち上がれない病気が関係していることも

- 立ち上がりに必要な筋力と筋力低下の関係

高齢者が起き上がれない原因を解説

高齢者が床やベッドから起き上がれない原因は、主に加齢に伴う筋力の低下や疾患、バランス感覚の低下などが複合的に関係しています。これらは日常生活の中で少しずつ進行するため、本人も周囲も気づきにくいのが特徴です。

まず最も多い原因は、下肢の筋力が低下していることです。とくに太ももの前側にある「大腿四頭筋」や、腰・背中を支える筋肉が弱くなると、体を持ち上げる動作が難しくなります。また、起き上がる動作には腹筋や体幹の安定性も求められますが、高齢になるとこれらの筋力も自然に衰えていきます。

さらに、関節の痛みやこわばりも影響します。例えば、膝や腰に変形性関節症がある場合、痛みのために体を起こす動作を無意識に避けるようになります。その結果、使われない筋肉がさらに弱くなり、起き上がり動作が困難になるという悪循環に陥るのです。

一方、神経系の問題も見逃せません。脳梗塞の後遺症やパーキンソン病などの疾患は、筋肉が正常に働かない原因になります。また、耳の内側にある前庭機能の低下は、バランスを取る能力を損ない、起き上がるときに転倒する恐怖感を生むこともあります。

心理的な要因としては、「動けないのではないか」という不安や、「また転ぶかもしれない」という恐怖心も関係しています。これらが積み重なることで、身体的には可能な動作であっても、実行できなくなるケースがあるのです。

このように、単に筋力の問題だけでなく、関節・神経・心理などさまざまな要素が絡み合っているため、原因を正しく見極めるには、医療や介護の専門職による評価が欠かせません。

急に立ち上がれなくなった高齢者はどうしたらいい?

突然高齢者が床から立ち上がれなくなった場合、まずは慌てずに状態を確認することが大切です。急激な体の変化には、重大な病気が隠れている可能性もあるため、適切な判断と対応が必要です。

はじめに確認すべきなのは、意識がしっかりしているかどうか、顔色や呼吸に異常がないかという点です。もし意識が朦朧としていたり、ろれつが回らない、手足にしびれがあるなどの症状が見られる場合は、すぐに救急車を呼んでください。これらは脳梗塞など命に関わる状態である可能性があります。

次に、けがをしていないかを確認します。転倒して骨折や捻挫をしている場合、無理に動かすことは避け、安静を保ったまま医療機関に連絡する必要があります。特に大腿骨の骨折は高齢者に多く、立ち上がれなくなる典型的な原因の一つです。

それらの兆候がない場合でも、急に立てなくなった背景には、筋力や体力の限界が急に表面化したことが考えられます。たとえば、体調不良によって一時的に力が入らなくなることもあれば、脱水や栄養不足が影響していることもあります。前日からの食事や水分摂取の状況、服薬内容もチェックすると良いでしょう。

その場で立ち上がる必要がある場合には、福祉用具や家具を活用して支えを作り、無理のない範囲で体を起こすようにしましょう。しかし、無理に動かしてけがを悪化させるリスクもあるため、介助に不安がある場合は専門職に連絡するのが安全です。

いずれにしても、「急に立てなくなった」という変化は重大なサインである可能性が高く、様子見ではなく、早めの受診や専門的な評価が求められます。

床から立ち上がれないのは病気が関係していることも

床から立ち上がれない状態には、加齢による筋力低下だけでなく、特定の病気が関係していることがあります。そのため、「年だから仕方ない」と安易に考えるのではなく、医師による診断を受けることが重要です。

関係する病気としてまず挙げられるのは、脳卒中(脳梗塞や脳出血)です。脳の血管に問題が生じることで、手足に麻痺が出たり、動きが鈍くなったりします。これが原因で立ち上がり動作ができなくなるケースは非常に多く見られます。

また、パーキンソン病も立ち上がりに大きな影響を与える神経疾患です。この病気では、筋肉のこわばりや動作の遅れ、姿勢保持の難しさが生じます。そのため、椅子や床から立ち上がるときに時間がかかる、もしくは動作そのものが止まってしまうことがあります。

整形外科的な疾患では、変形性膝関節症や脊柱管狭窄症も無視できません。関節の変形や神経の圧迫により、立ち上がり動作に痛みが伴ったり、下半身に力が入らなくなったりします。

さらに、慢性的な心不全や肺疾患、糖尿病による神経障害など、内科的な病気も要因になります。これらの病気は、全身の体力や筋力に影響を及ぼすため、日常動作の一つひとつに支障をきたすようになるのです。

このように、床から立ち上がれないという一見単純な動作不良の裏には、さまざまな病気が潜んでいる可能性があります。

放置せず、症状が出始めた段階で早めに医療機関を受診することが、重症化を防ぐカギとなります!

立ち上がりに必要な筋力と筋力低下の関係

高齢者が床から立ち上がることが難しくなる原因の一つに、必要な筋力の低下が挙げられます。この動作には複数の筋肉が関係しており、それぞれが適切に働くことでスムーズな立ち上がりが可能になります。

まず重要なのは「大腿四頭筋」です。これは太ももの前側にある筋肉で、立ち上がる際にひざを伸ばす動作を支えています。筋力が低下すると、地面を押し上げる力が弱くなり、動作が重く感じられるようになります。

また、「大臀筋」や「ハムストリングス」も欠かせません。お尻や太もも裏の筋肉が弱まると、身体の起き上がり動作自体に影響が出ます。

さらに、「脊柱起立筋」や「腹筋」などの体幹筋も重要です。これらは姿勢を安定させたり、身体の重心移動を助けたりする働きを持っており、立ち上がる際のふらつきを防ぎます。

支えを使って立ち上がる場面では、「上腕三頭筋」や前腕の筋肉など、上肢の筋力も必要になります。

こうした筋肉が連携して働くことで、はじめてスムーズに床から立ち上がることができます。

ところが、加齢や運動不足によりこれらの筋肉が衰えてしまうと、立ち上がる動作そのものが困難になり、動作に対する恐怖や不安が生まれがちです。

その結果、立ち上がる機会自体が減少し、筋力のさらなる低下を招くという悪循環に陥ってしまいます。これを防ぐには、早めに気づいて軽い運動や筋力トレーニングを取り入れることが大切。とくに日常生活の中で無理なく続けられる体操やストレッチなどは効果的です。

つまり、床からの立ち上がりには特定の筋肉だけでなく、全身の連携が必要であり、どこか一つでも弱っていると立ち上がりが困難になります。

バランスの良い筋力維持を意識した生活が、立ち上がりやすさを支える基盤となりますよ。

高齢者が床から立ち上がれないときの支援方法

- 高齢者の床からの立ち上がり介助の基本

- 床からの立ち上がり介助をイラストでわかりやすく解説

- 一人で立ち上がる方法を知っておこう

- 床からの立ち上がりを助ける福祉用具とは

- 日常生活でできる筋力維持のポイント

- 生活習慣の改善が転倒予防につながる

高齢者の床からの立ち上がり介助の基本

高齢者が床から立ち上がる際に介助が必要な場合、まず大切なのは「無理に引き上げない」という基本姿勢です。力任せに腕や脇を持って引っ張ると、皮膚や関節、筋肉を傷める恐れがあるだけでなく、介助される側が恐怖や不信感を抱いてしまうこともあります。

介助を行う際は、まず本人の残っている身体機能を活かすことを優先し、できる範囲で自力で動いてもらうことが理想です。例えば、手をついて上半身を起こすことができるなら、その動作を見守りながら支援します。必要に応じて、足元に滑り止めのマットを敷いたり、手をかけやすい固定物を用意したりすることも有効です。

次に大切なのが「声かけ」です。動作のタイミングを合わせることで、本人が安心して動けるだけでなく、介助者の体への負担も軽減されます。たとえば、「今から膝を立てますね」「せーの、で立ち上がりますよ」といった声かけを行い、動作の意思疎通をはかることがポイントです。

さらに、介助者自身の姿勢にも注意が必要です。中腰で不自然な体勢を続けると、腰を痛めるリスクがあります。腰を落として膝を曲げ、重心を低くした安定した姿勢を保ちつつ、体全体を使って支えるようにしましょう。可能であれば、もう一人の介助者がサポートに入るとより安全です。

このように、高齢者の床からの立ち上がり介助では、力ではなく工夫と配慮が求められます。

本人の力を引き出しながら、安心して立ち上がれるよう環境と手順を整えることが、介助の基本となります。

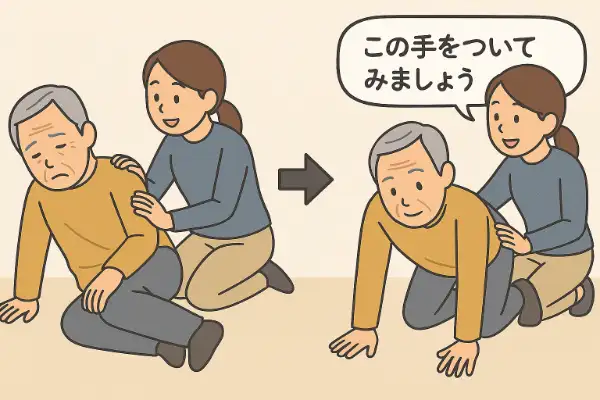

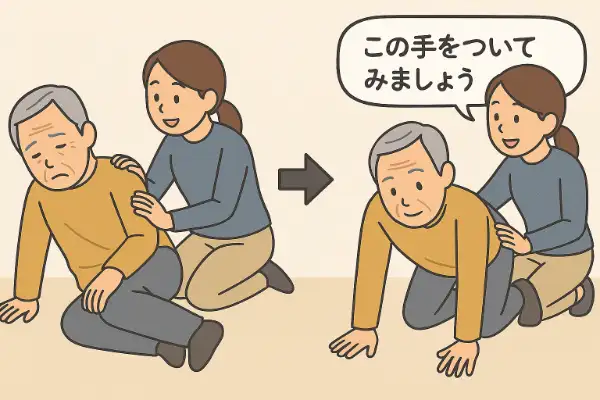

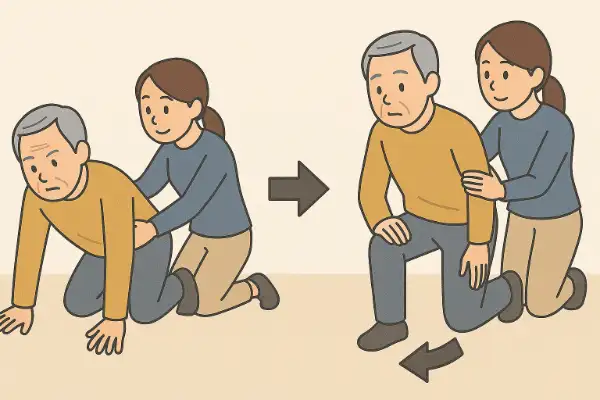

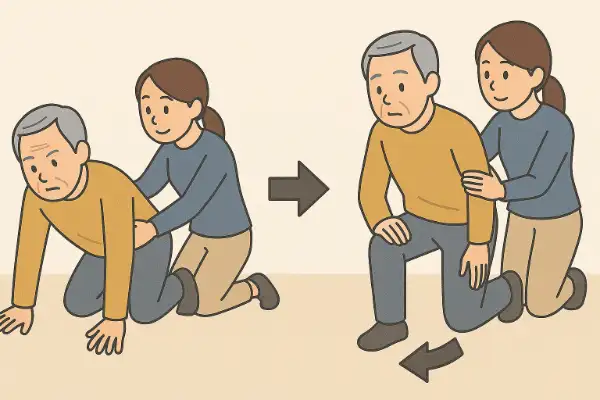

床からの立ち上がり介助をイラストでわかりやすく解説

ここでは、床に座り込んでしまった高齢者を安全に立ち上がらせるための基本的な介助方法を、4つのステップに分けてイラストで解説します。

介助を行う方が安全かつ効率的に支援できるよう、姿勢や手の添え方なども具体的に示しますね。

ステップ1:まずは安心させる声かけと状況確認

- 声をかけて意識や痛みの有無を確認

- 無理に動かさず、「手伝いますね」と安心感を伝える

ステップ2:四つ這い姿勢に誘導する

- 横向きに寝かせてから、手と膝をつかせて四つ這いの姿勢に

- 「この手をついてみましょう」などの声かけが効果的

ステップ3:片膝立ちの姿勢をとる

- 片足を前に出し、「踏ん張れる足」を確認して前に出すよう誘導

- 介助者は反対側から支え、ふらつきを防ぐ

ステップ4:支えを使って立ち上がる

- 近くの安定した家具や椅子、手すりを使って立ち上がる

- 介助者は腰や背中を軽く支え、後ろに転ばないよう注意

イラストとセットで手順を解説することで、初めて介助にあたる方でもスムーズに理解できます。

いざというときに活用できるよう、ぜひ覚えておいてくださいね!

一人で立ち上がる方法を知っておこう

介助がなくても自分一人で床から立ち上がれることは、高齢者にとって大きな安心感につながります。そのためには、安全で無理のない「一人で立ち上がる方法」を知っておくことがとても重要です。

一人で立ち上がる際の基本的な流れとしては、まず体を横向きにしてから肘をついて上半身を起こし、次に手と膝を使って四つ這いの姿勢になります。その後、片膝を立て、もう一方の足を前に出して踏ん張り、支えになるものを使ってゆっくり立ち上がるという手順です。

このとき、重要なのは「支えとなる固定物の確保」です。たとえば、壁、安定した家具、手すりなどがそばにあるだけで、立ち上がりの安定性が大きく向上します。また、滑りにくい靴下やマットを使うと、転倒リスクを減らせるでしょう。

ただし、日頃から筋力が弱っていると、一連の動作が途中で止まってしまうことも。そのため、日常的に「立ち上がり動作の練習」や「下肢・体幹の筋トレ」を続けておくことが、自立した動作の維持につながります。

また、万が一に備えて、家の中の床にクッションマットを敷いておくことや、スマートフォンで緊急連絡ができる体制を整えておくことも、一人暮らしの高齢者には欠かせません。

このように、一人で立ち上がる方法は、身体の使い方だけでなく、環境づくりや日常的な体力維持もセットで考えることが大切です。

自分のペースで安全に立ち上がる力を保つことが、自立と安心の第一歩となるでしょう!

床からの立ち上がりを助ける福祉用具とは

高齢者が床から立ち上がる際の負担を軽減するために、福祉用具の活用は非常に効果的です。特に筋力が低下している方や、関節の動きに不安がある方にとって、適切な用具は安全性と自立支援の両面で大きな支えとなります。

代表的な福祉用具の一つに「手すり付きの立ち上がり補助具」があります。これは床やベッドのそばに設置し、立ち上がるときにしっかりと掴むことで、体を安定させながら動作を補助するものです。工具不要で設置できるタイプも多く、家庭内でも導入しやすいのが特長です。

また、「電動昇降座椅子」も選択肢の一つです。座面がゆっくりと上昇する仕組みになっており、膝や腰への負担を最小限に抑えながら、座位から立位への移行をサポートします。このような用具は特に、筋力の大幅な低下がみられる方にとって有効です。

他にも、床からの立ち上がり動作に特化した「ポータブル手すり」や、介助者が一緒に使う「スライディングシート」などがあります。これらは移乗や立ち上がりの補助に加えて、介助者の負担軽減にもつながります。

ただし、用具を選ぶ際には、本人の身体状況や使用環境を考慮する必要があります。専門職(福祉用具専門相談員や理学療法士など)に相談することで、より適切な選定と使い方のアドバイスが受けられます。

このように、福祉用具は床からの立ち上がりを助ける「道具」以上の存在です。安全に、かつ自分らしい生活を続けるための「パートナー」として、積極的な活用を検討してみてください。

介護保険でレンタルできるものもあるので、まずは、僕らケアマネにぜひ相談してくださいね。

日常生活でできる筋力維持のポイント

筋力は加齢とともに徐々に低下していきますが、日々の生活の中でも十分に維持・向上を目指すことができます。特別な器具を使わなくても、自宅や身近な場所で取り組める工夫を意識することが大切です。

まず基本となるのは、「歩くこと」を生活に取り入れることです。短い距離でも構いませんので、毎日外に出て散歩する習慣を持つことで、下肢の筋肉が刺激されます。特に大腿四頭筋やふくらはぎの筋力維持に役立ちます。

次に、家事や買い物といった「日常動作を筋トレと捉える」意識も有効です。たとえば、立ったままの食器洗いや洗濯物の出し入れは、バランス感覚と体幹の筋力を使う良い機会です。スクワットのような運動に置き換えて考えると、自然と筋肉を意識できるようになります。

椅子に座ったままできる運動もおすすめ。膝の曲げ伸ばしや、かかとを上げる運動などは、無理のない範囲で繰り返すことで筋肉の刺激につながります。テレビを見ながらでもできるため、継続しやすいのが利点です。

ただし、体調や関節の痛みがある場合には、無理をしないことが前提。医療職やリハビリ専門職に相談し、自分に合った内容を知ることも重要です。

日常生活の中で「動くこと」に少し意識を向けるだけで、筋力の維持に大きな効果が期待できます。

毎日の積み重ねが、将来的な立ち上がりのしやすさに確実につながるので気をつけましょう!

生活習慣の改善が転倒予防につながる

高齢者の転倒リスクを減らすうえで、生活習慣の見直しは欠かせません。転倒は、単に運動能力の問題だけでなく、日々の生活リズムや食事、睡眠、環境などの影響を受けて起こります。

まず意識したいのは「バランスのとれた食事」です。筋肉を作るたんぱく質をしっかり摂ることはもちろん、カルシウムやビタミンDといった骨の健康を保つ栄養素も必要です。高齢になると食が細くなりがちですが、意識的に栄養価の高い食品を取り入れることで、筋力と骨の両方を守ることができます。

次に、「十分な睡眠と休息」も大切です。睡眠不足や疲労の蓄積は注意力や反応速度を低下させ、つまずきやふらつきを招きやすくなります。夜間のトイレ移動時などに転倒する方も多いため、睡眠環境の整備と規則正しい生活を心がけましょう。

住環境の見直しも、転倒予防には効果的です。段差の解消、手すりの設置、滑りにくいマットの活用など、ちょっとした工夫が転倒リスクを大きく下げます。特に浴室や玄関、廊下などの移動経路は重点的に整備する必要があるでしょう。

運動面では、軽い体操やバランストレーニングの習慣化が効果的です。筋力とバランス感覚の両方を養うことで、転倒しにくい身体を作ることができます。

このように、生活習慣の改善は、転倒を「予防する力」を育てます。

一つ一つは小さな取り組みでも、積み重ねることで大きな安心につながっていきますよ!

高齢者が床から立ち上がれないときに知っておきたい原因と対応のポイント

この記事のポイントをまとめます。

- 加齢により下肢や体幹の筋力が徐々に低下する

- 関節の痛みやこわばりが動作の妨げになる

- 脳卒中やパーキンソン病など神経疾患が影響することがある

- 耳の前庭機能の低下によりバランス感覚が不安定になる

- 動作に対する恐怖や不安が立ち上がりを妨げる

- 急に立てなくなった場合は脳卒中などの緊急疾患を疑う

- 意識・しびれ・けがの有無を最初に確認することが重要

- 無理に立たせず専門職に連絡する判断も必要

- 立ち上がりには大腿四頭筋・大臀筋・脊柱起立筋などが関与する

- 特定の筋力が落ちると動作の一連の流れが崩れる

- 介助時は本人の能力を尊重し、無理に引っ張らない

- 声かけによってタイミングと安心感を共有することが大切

- 手すりや電動昇降座椅子などの福祉用具が自立支援につながる

- 日常生活の中の動作を活かした筋力維持が効果的

- 食事・睡眠・住環境の見直しが転倒予防に役立つ

コメント