高齢者がペットを飼うなと言われる現実とは?介護現場でのリアル

高齢者がペットを飼うことには、癒しや生きがいといったメリットがあります。しかし一方で、「高齢者はペットを飼うな」といった否定的な意見があるのも事実です。この記事では、ペットを迎える前に知っておくべき現実と備えるべきことについて、具体的に解説していきます。

年齢を重ねるにつれて、体力や健康状態が変化し、毎日の世話が負担になることもあります。特に犬を飼う場合、散歩やしつけといった日常のケアに一定の体力が必要であり、誰もが無理なく続けられるとは限りません。また、70歳で犬を飼うことの現実性や、犬を飼う最後の年齢の目安についても慎重に考える必要があります。

さらに、高齢者が犬を飼う際には、認知症のリスクも見過ごせません。認知症が進行すると、ペットの適切な世話が難しくなることがあり、実際に「認知症でペットが飼えない」という事例は少なくありません。

法的には犬を飼う年齢制限は設けられていませんが、終生飼養の観点から譲渡を制限する団体もあります。加えて、高齢者によるペットの引き取り依頼が増加している背景には、入院や施設入所など、避けられない生活の変化が関係しています。

こうした現実を踏まえ、本記事では「高齢者がペットを飼うデメリット」や「備えるという選択肢」について、初めての方にもわかりやすく整理しました。

よーかん

よーかん大切な命を迎える前に、本当に責任を持てる環境が整っているか、一緒に考えてみませんか?

- 高齢者がペットを飼う際に直面する身体的・経済的なリスクと責任の重さ

- 認知症が進行するとペットを適切に世話できなくなる現実

- 犬を飼う最後の年齢や年齢制限に関する現実的な判断材料

- 飼えなくなったときのために準備すべき支援制度や備えの必要性

高齢者がペットを飼うなと言われる理由とは

- 高齢者がペットを飼うことのデメリットについて

- 認知症の進行とともにペットを飼えなくなる理由

- 70歳で犬を飼うことは本当に可能なのか

- 高齢者がペットの引き取りを考えるときに知っておきたい選択肢

高齢者がペットを飼うことのデメリットについて

高齢者がペットを飼うことには確かに癒しや生きがいといった側面がありますが、一方で見過ごしてはならないデメリットも多く存在します。これらの点を理解しておかないと、飼い主本人だけでなくペットにも大きな負担がかかる可能性があるでしょう。

まず、体力や健康面の問題が挙げられます。年齢を重ねるにつれて、関節や筋力が衰えることは避けられません。小型犬であっても散歩や抱っこには一定の体力が必要であり、日常的な世話も思った以上に身体に負担を与えます。特に犬の場合、朝晩の散歩が欠かせないため、気温や天候に左右される生活が続きます。夏の炎天下や冬の寒さの中で外に出ることが難しくなる高齢者にとっては、継続することが困難になることもあるでしょう。

次に、経済的な負担も軽視できません。ペットには毎日の食費に加えて、ワクチン接種、健康診断、病気になった際の治療費などが必要です。特に高齢のペットになると医療費が高額になるケースも多く、年金生活の中でこれを捻出するのは容易ではありません。また、人間のような健康保険制度がないため、動物の治療費は全額自己負担になります。これは予想以上に家計を圧迫する要因となります。

さらに、飼い主が突然体調を崩した場合や、入院・施設入所が必要になった際にペットの世話ができなくなるというリスクも。こうしたとき、代わりに世話をしてくれる人がいなければ、最悪の場合、ペットが飼育放棄されてしまうことも考えられます。ペットの引き取り先が見つからず、保健所などに預けられるケースも実際に増えているのが現状です。

そして、もう一つ見落とされがちな点として、ペットの寿命と自分の寿命とのバランスがあります。犬や猫の平均寿命はおよそ15年前後ですが、70代・80代で新たにペットを迎えた場合、その命を全うする前に自分の生活が大きく変化する可能性があります。どれだけ元気に見えても、加齢による体調の変化は予測できないものです。最期まで責任をもって飼えるかどうかは、冷静に見極めなければなりません。

このように、高齢者がペットを飼うことには、精神的な支えや癒しの面だけでなく、身体的・経済的・社会的な責任が伴います。可愛いから、癒されたいから、という気持ちだけで飼い始めると、ペットも飼い主も共倒れになりかねません。

ペットを飼う前には、将来的な生活の変化を視野に入れて、現実的に世話が続けられるかどうかを慎重に考えた方が良いでしょう。

認知症の進行とともにペットを飼えなくなる理由

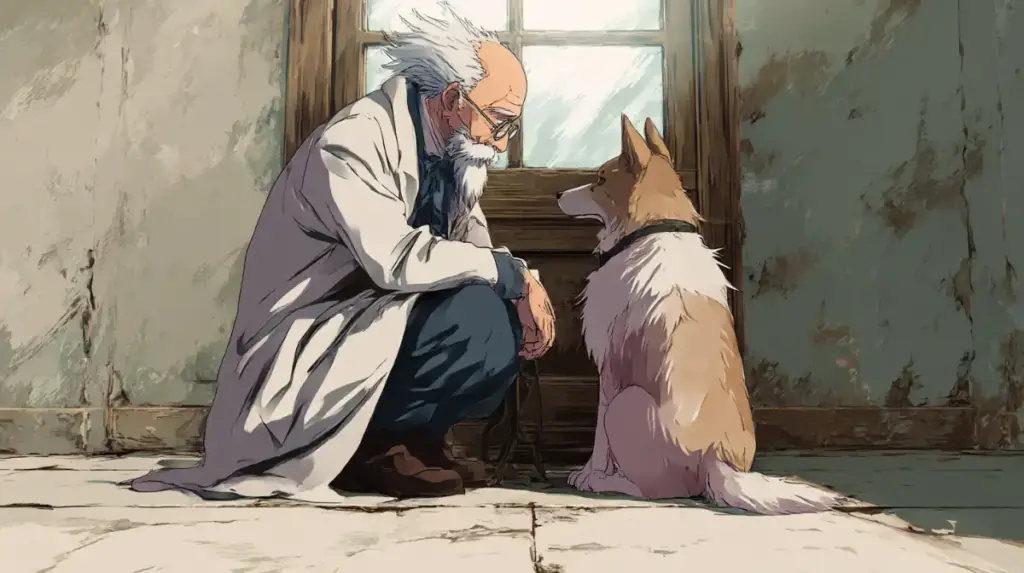

ペットは高齢者にとって癒しや生きがいになる存在ですが、認知症が進行すると「その関係を健やかに続けること」が困難になってしまう現実があります。僕はケアマネジャーとして、実際にその現場を見てきました。

担当していたのは、80代後半の認知症のある老夫婦。彼らはミニチュアダックスフンドを飼っていました。しかし、その飼育環境は、犬にとって決して健全とは言えない状況でした。

まず、散歩はまったく行けていない状態でした。身体的な衰えや生活の見通しが立たなくなっていたため、毎日継続的に散歩へ連れ出すという習慣自体が成り立たなくなっていたのです。犬にとって運動は健康維持の基本ですから、この時点で既に犬の生活に支障が出始めていました。

食事管理にも問題が。ご夫婦は愛情を持って接してはいたのですが、その与え方が適切ではありませんでした。人間の食事の残り物を与えることが日常化しており、加えて量のコントロールもできていない様子。結果として、そのミニチュアダックスフンドは明らかに太りすぎてしまい、お腹を地面にこすりつけて歩くようになっていました。犬の体型的にも腰への負担は大きかったはずです。

さらに気がかりだったのは、ご主人の対応でした。耳が遠くなっていたこともあり、犬の鳴き声や動きに対して過敏に反応し、怒鳴り声を上げたり、ときには足で追い払うような場面も見られました。本人に悪意があるというよりは、認知機能の低下からくる感情の制御の難しさが原因だったのだと思います。しかし、犬にとっては日々の生活の中でストレスや恐怖を感じることが増えていたのは確かです。

こうした状況を見て感じたのは、「認知症が進行すると、ペットの基本的なニーズを満たすことができなくなる」ということです。食事・衛生・運動・安全な環境という、動物が健康に暮らすために最低限必要な条件が、知らず知らずのうちに崩れていきます。そしてそれは、飼い主が気づかぬうちに起きてしまうのです。

このような例は決して特別ではありません。認知症の方の中には、「昔はちゃんとできていたから今もできているはず」と思い込んでしまう方も少なくなく、周囲が気づいたときにはペットにとって深刻な状況になっていることもあります。

このような体験を踏まえると、たとえ今は元気であっても、将来的に認知症が進行したときにペットを適切に飼い続けられるかどうかは慎重に考える必要があります。ペットの幸せを本当に願うのであれば、自分が責任をもって最期まで面倒を見ることができるのかを、正直に見つめることが大切です。

そして、難しくなると感じたときには、信頼できる第三者や支援制度を活用し、ペットの将来を守る選択肢をあらかじめ準備しておくことが飼い主の責任だと僕は思います。

70歳で犬を飼うことは本当に可能なのか

70歳で犬を飼うことは、現実的には不可能ではありません。しかし、多くの人がイメージするような「かわいらしい子犬を迎えて楽しい生活をスタートする」という構図には、慎重な判断が必要です。なぜなら、犬の平均寿命が14~15年ほどある現在、70歳で子犬を飼うということは、自身が80代半ばまでその犬の世話をする責任を負うということになるからです。

このときに考えるべきなのは、体力・健康状態・経済的な余裕、そして飼育の継続性です。高齢になると、関節や筋力が低下し、毎日の散歩や介護的なお世話が負担になってくる方も多くなります。特に犬は散歩が必須な動物であり、排泄管理や運動不足による問題行動などの課題も避けられません。小型犬であっても、歩行に付き合う気力・体力は必要です。

また、犬が高齢になると動物病院に通う頻度も増え、医療費がかさむことが一般的です。ペット医療には公的な保険制度がないため、万単位、場合によっては十数万円の治療費が一度に発生することも珍しくありません。年金生活に移行している世代にとって、このような支出が重荷となるケースもあります。

さらに見落とされがちなのが「自分に万が一のことがあった場合の備え」です。「事故や病気、認知症の進行などで飼えなくなった場合、犬はどこへ行くのか? 誰が責任をもって世話をしてくれるのか?」 この部分を明確にしておかないと、最悪の場合は飼育放棄や保健所への引き渡しにつながる可能性もあります。

こうした現実を踏まえると、70歳で犬を飼うのであれば、必ず「家族などの協力体制」や「緊急時の預け先」、「ペット信託の活用」など、リスクヘッジが欠かせません。場合によっては、子犬ではなく7歳以上のシニア犬を迎える選択肢も考えられます。シニア犬の寿命と自身の体力や生活設計を照らし合わせることで、より現実的かつ持続可能な飼育が可能になるからです。

70歳からのペットライフは、確かに心豊かな時間をもたらすことがあります。しかし、その前提には「覚悟」と「準備」、そして「周囲の理解と支援」が必要不可欠です。

かわいさだけではなく、命に責任を持つという意識を第一に考えるべきでしょう。

高齢者がペットの引き取りを考えるときに知っておきたい選択肢

高齢者がペットを手放す事情はさまざまです。病気や介護、施設入所など避けられない事情の中で「この子をどうすればいいのか」と悩む方も少なくありません。そのときに知っておくべき、現実的かつ信頼できる選択肢を、ここでは簡潔にご紹介します。

動物愛護団体への相談

信頼できる団体であれば、新しい里親探しや一時預かりの体制が整っている場合があります。地域によって支援内容は異なるため、地元で活動している団体の情報収集が大切です。

老犬ホーム・老猫ホームの利用

介護が必要な高齢ペットのための専門施設です。費用はかかりますが、安心して預けたいというニーズには応えやすい選択肢です。

里親募集サイトの活用

インターネット上で里親を探すことも可能です。ただし相手の素性や飼育環境を確認せずに譲渡するのはリスクも伴います。信頼できる団体が運営するサイトを選びましょう。

ペット信託の準備

「自分に何かあったとき」のために、ペットのためのお金を信託し、世話を託す仕組みです。家族に頼れない場合や、責任を明確にしたい方には有効です。

相談先がないときは動物病院や行政へ

引き取り先が見つからない場合でも、動物病院や行政機関に相談することで、間接的に支援団体へつないでもらえる可能性があります。

どの手段を選ぶにしても、「元気なうちに備える」ことが何より重要です。

自分の状況やペットの性格・年齢に応じて、あらかじめ方針を決めておくことで、いざというときに慌てることなく、大切な存在を守ることができるでしょう。

高齢者に「ペットを飼うな」と伝えるべき時期は?

- 犬を飼う年齢制限や法律上の問題とは

- 犬を飼う最後の年齢の目安について

- 高齢者が飼う犬に必要な支援とは何か

- 「ペットを飼うな」ではなく備えるという選択肢

犬を飼う年齢制限や法律上の問題とは

犬を飼うことに関して、法律上は「何歳までに飼ってはいけない」といった年齢制限は設けられていません。つまり、高齢者であっても、成人していれば法律的には犬を飼うことが可能です。しかし、実際には年齢に応じた配慮が求められる場面が多く存在します。

例えば、ペットショップや動物保護団体などでは、60歳以上の方に対して犬の譲渡を制限する独自の基準を設けていることがあります。これは犬の寿命と飼い主の将来を照らし合わせた際に、終生飼養の責任を全うできない可能性があるためです。譲渡後に高齢者が体調を崩したり、亡くなってしまった場合、犬が再び保護されるケースも実際に報告されています。

また、動物愛護管理法では「終生飼養」が飼い主の義務として定められています。これは「動物の命を最期まで適切に世話すること」が法的にも求められているということです。年齢にかかわらず、この義務を全うできないと判断された場合、譲渡先や販売側が引き渡しを断ることは問題ありません。

さらに、認知機能の低下や体力の衰えが顕著になる高齢期には、日常的な散歩、食事管理、健康チェックなどに支障が出てくることがあります。これは法律とは別の問題ではありますが、犬の福祉を考える上で非常に大きな要素です。

このように、法律では年齢制限を設けていないとはいえ、実際の現場では「年齢にともなうリスク管理」が重要視されています。

年齢によって飼うことを一律に禁止するのではなく、「飼い主としての責任を最後まで果たせるかどうか」が大切ですね。

犬を飼う最後の年齢の目安について

犬を飼う「最後の年齢」について明確なルールはありませんが、一般的には60代半ばまでが一つの目安とされています。犬の平均寿命が14~15年なので、65歳で子犬を迎えた場合、その犬が寿命を全うする頃には飼い主が80歳近くになっている可能性が高いためです。

この年代になると、体力の低下や病気のリスクが高まることは避けられません。仮に病気や入院が必要になった場合、犬の世話を継続するのは容易ではありません。さらに、認知症などの認知機能の低下によって飼育自体が困難になることも十分に考えられます。

また、高齢期には家族構成や住環境の変化が起こることも多いため、自宅での飼育が難しくなるケースも。例えば、賃貸住宅や高齢者向け施設ではペット禁止の場所がほとんどであり、転居に伴って犬を手放さざるを得ない状況に陥ることもあります。

こうした背景から、犬を飼う年齢の上限は「自分の健康状態や生活環境を長期的に見通した上で決めるべき」と言えます。子犬を飼う代わりに成犬やシニア犬を迎える、家族の協力を得る、ペット信託などの備えをするなど、選択肢を工夫することでより現実的な飼育が可能となるでしょう。

このように、飼い主の年齢そのものが問題なのではなく、「どこまで将来に責任を持てるか」が犬を飼う際の重要な基準です。

飼育の継続が難しくなったときの対策をあらかじめ整えておくことで、犬との暮らしをより安心で持続可能なものにできるでしょう。

高齢者が飼う犬に必要な支援とは何か

体力の衰えや病気、認知機能の変化が見られる年代の高齢者が犬を飼う際には、周囲のサポート体制が必要不可欠です。

まず挙げられるのは、散歩や食事の世話などの実務的支援です。犬の健康を維持するには毎日の散歩が重要ですが、足腰に不安がある高齢者にとっては、雨の日や暑さの厳しい日などには特に負担が大きくなります。このような場面では、地域のペットシッターやボランティアによる散歩代行、あるいは家族による支援が有効です。

次に、健康管理やトリミングなどの定期的なケアのサポート。犬は病気やけがをしても自分では訴えられないため、飼い主が変化に気づくことが不可欠です。しかし、高齢者は視力や聴力、注意力が衰えることもあるため、異変に気づくのが遅れる可能性があります。定期的に動物病院へ通えるよう送迎サービスを利用したり、近隣の家族が確認に訪れたりすることが大切です。

さらに、犬が高齢になったときの介護支援も見逃せません。犬も年を取れば、歩行が困難になったり、排泄に介助が必要になったりします。人間と同様に、介護が必要な時期が訪れることを念頭に、あらかじめ相談できる獣医師や老犬介護施設の情報を収集しておくと安心です。

また、犬の世話が困難になったときの一時預かりや引き取りに関する制度も重要な支援のひとつです。ペット信託や動物愛護団体のサポートを受けて、最期まで犬が安心して暮らせる環境を整えておくことが望まれます。

このように、高齢者が犬を飼うには、多面的な支援が必要です。

ただ「飼うかどうか」ではなく、「どのように支えていくか」を周囲も一緒に考えることが、犬と高齢者双方にとって幸せな暮らしにつながるのではないでしょうか。

「ペットを飼うな」ではなく備えるという選択肢

高齢者によるペット飼育に対して「ペットを飼うな」という意見があるのは事実です。その背景には、飼い主が最期まで面倒を見られず、ペットが孤立したり不幸になるケースが後を絶たないという現実があります。ただし、すべての高齢者にペットを禁じることが最善の策かというと、決してそうではありません。

むしろ大切なのは、「ペットを飼わない」という選択ではなく、「備えて飼う」ことです。つまり、飼育を始める前に、自分の健康状態や生活環境、経済力、将来の支援体制をしっかりと見据えることが必要です。犬や猫の寿命は10年以上にわたることが一般的であり、その長い時間を共に過ごす責任を持てるかどうかは、飼い主自身が冷静に判断しなければなりません。

具体的な備えとしては、ペットシッターや近隣の協力者との連携、ペット信託契約の検討、ペットと一緒に入居可能な介護施設の情報収集などが挙げられます。さらに、犬を迎えるのであれば子犬ではなく成犬を選ぶことで、世話の手間が軽減されることもあります。

また、飼育放棄を防ぐためには、家族や身近な人たちとの話し合いも欠かせません。いざというときに誰が引き継ぐのか、どこに預けるのかを具体的に決めておけば、安心してペットと過ごすことができるでしょう。

言い換えれば、「ペットを飼ってはいけない」ではなく、「責任ある飼い方を前提にしよう」というスタンスが、これからの高齢者とペットの関係に求められているのです。

社会全体でこうした視点を持つことが、ペットも人も幸せに暮らせる環境を築く第一歩になるでしょう。

高齢者がペットを飼うなと言われる理由を総括する

この記事のポイントをまとめます。

- 高齢になると散歩や世話に必要な体力が衰える

- ペットの医療費や食費が年金生活には大きな負担になる

- 認知症の進行でペットの基本的な世話が難しくなる

- 飼い主が突然入院した場合、ペットが取り残される可能性がある

- 自分の寿命とペットの寿命のバランスを考慮する必要がある

- 飼い始めると途中で手放すことが心理的にも困難になる

- 高齢者にはペットの終生飼養が難しくなるケースがある

- ペットショップや保護団体では譲渡に年齢制限を設けていることもある

- 70歳以上で子犬を迎えると世話の継続が現実的ではない場合がある

- ペットの世話を家族や第三者に頼れる体制が必要である

- 飼育が困難になったときのために信託や引き取り先の準備が必要である

- 高齢者によるペットの引き取り相談が年々増えている

- 老犬ホームや動物愛護団体など複数の支援策を事前に調べておくべきである

- 「飼わない選択」ではなく「備えたうえで飼う姿勢」が求められている

- 自分とペットの幸せのために、飼う前に現実を直視する必要がある

コメント