【保存版】高齢者が昔の話ばかりするのはなぜ?心理と対応法を解説

年齢を重ねた家族や身近な方と接する中で、「どうして高齢者は昔の話ばかりするのだろう?」と感じたことはありませんか。この記事では、「高齢者 昔の話ばかり なぜ」と検索してたどり着いた方に向けて、昔の話をする高齢者の心理や行動の背景、そしてそこに隠された心の働きについて詳しく解説していきます。

認知症との関係性についても触れながら、「認知症で昔に戻る」とはどういうことなのか、また「認知症で昔の記憶を思い出す」仕組みについてもわかりやすく紹介します。さらに、「高齢者が昔のことは覚えている」のに、最近のことを忘れやすい理由や、「老人が自慢話をするのはなぜ?」といった疑問にも具体例を交えて解説します。

加えて、「高齢者が昔の話をする効果」にはどのようなメリットがあるのか、精神面や脳の活性化に与える影響なども見ていきます。身近な高齢者の行動を理解し、よりよい関係性を築くヒントとしてお役立てください。

- 高齢者が昔の話を繰り返す深層心理や背景について理解できる

- 認知症によって昔の記憶が残りやすい仕組みがわかる

- 老人が自慢話をする理由とその裏にある心情が見えてくる

- 高齢者が昔の話をすることの脳や心への良い影響が理解できる

- 高齢者への適切な接し方によって信頼関係が深まる理由がわかる

高齢者が昔の話ばかりするのはなぜ?

- 昔の話をする高齢者の心理とは

- 高齢者が話を繰り返すのはなぜですか?

- 高齢者が話が止まらないのはなぜですか?

- 高齢者が昔のことは覚えている理由

- 老人が自慢話をするのはなぜ?

昔の話をする高齢者の心理とは

高齢者が昔の話をよくする背景には、「自分の存在を認めてほしい」という深層心理があると言われています。若い頃の思い出を語ることは、単なる懐古趣味ではなく、自分の価値や生きてきた証を再確認する手段でもあるのです。

本来、人は誰でも年齢を重ねるごとに、社会的な役割や人との関わりが減っていく傾向にあります。特に退職後の高齢者は、仕事という大きな役割から離れ、自分の居場所や意義を感じにくくなることがあります。そのようなとき、過去の栄光や家族との思い出、社会での活躍などを語ることで、「自分には価値があった」「役に立っていた」という実感を得ようとしているのです。

例えば、かつて営業職として成果を出していた男性が「昔は1日で5件契約を取ったことがある」と何度も語る場合、それは単なる自慢ではなく、「今の自分はもう役に立たないのではないか」という不安を埋める行動でもあります。話すことで安心し、自分を保っているのです。

一方で、昔の記憶は感情と結びついて強く残りやすいため、自然と話題がそこに戻るという側面もあります。人は感情が伴った記憶を長く保持しやすい傾向があるため、印象的だった出来事が繰り返し話題になりやすいのです。

このように考えると、昔話をする高齢者の心理は、「寂しさ」や「承認欲求」に根ざした、ごく自然な人間の反応であることがわかります。ただ、聞き手がそれを煩わしく感じてしまうことも少なくないため、理解と受容の姿勢が求められます。

よーかん

よーかん高齢者が安心して話せる環境を整えることで、精神的な安定や前向きな気持ちの回復にもつながるでしょう。

高齢者が話を繰り返すのはなぜですか?

高齢者が同じ話を何度も繰り返す背景には、「記憶の定着が難しくなる」という生理的な変化と、「会話の中での安心感を求める」心理的要因の両方があります。

まず、加齢に伴い短期記憶の機能が徐々に衰えていくため、直近の会話内容や出来事を保持するのが難しくなります。記憶をつかさどる脳の「海馬」が加齢や認知症の影響で萎縮し、新しい情報の記録と保持が困難になるからです。その結果、自分では話した記憶がないまま、同じ話題を繰り返してしまうのです。

また、認知症が進行している場合、「記憶の逆行性喪失」と呼ばれる現象が起きます。これは、新しい記憶から徐々に失われていき、最終的には遠い過去の記憶のみが残るという特徴です。すると本人の意識は自然と「昔の記憶が鮮明だった頃」へと向かい、繰り返しその時代の話をするようになります。

さらに、「聞いてもらえた」という安心感が心地よく、その心地よさを無意識に求めて再度同じ話をしてしまうという場合もあります。聞いてくれる相手がいるということ自体が、孤独感を和らげる重要な要素だからです。

一方で、繰り返しに対して否定的な反応をしてしまうと、高齢者は恥ずかしさや不安を感じ、逆に会話を避けるようになることもあります。そのため、相手の話が重複していたとしても、温かく受け止める姿勢が重要です。

もちろん、話を聞く側にも負担はかかります。

ですので、話題を少しずつ変えたり、写真や音楽など昔の思い出に関連する物を用意したりすることで、自然な形で会話を広げていく工夫が効果的です。

高齢者が話が止まらないのはなぜですか?

高齢者の話が止まらない背景には、「誰かに話したい」「認められたい」といった気持ちが強く関係しています。特に日常的に会話の機会が少ない高齢者にとって、話を聞いてくれる相手の存在は貴重なものです。

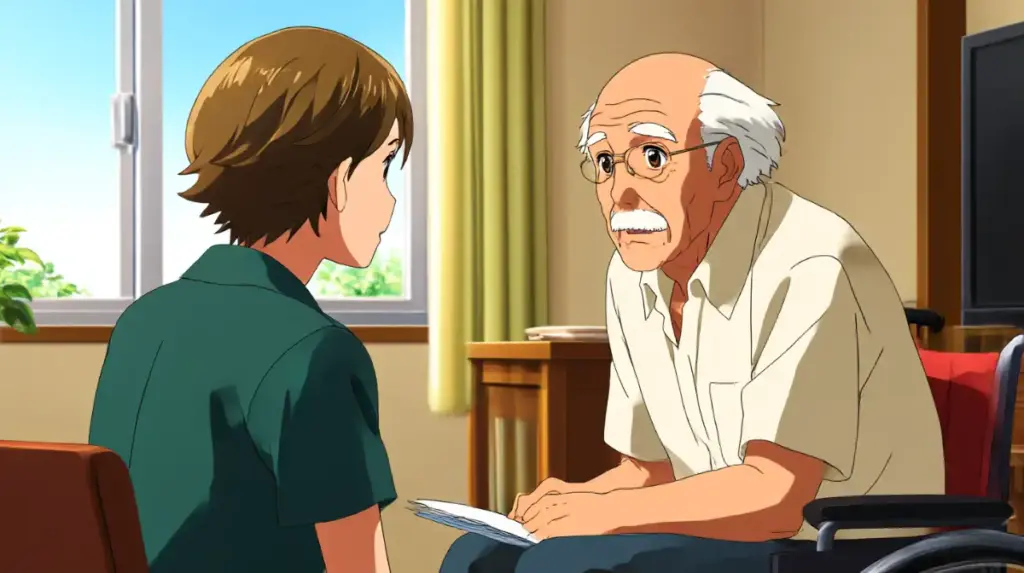

日常生活で孤立しがちな高齢者は、誰かと会話できる機会を非常に大切にしています。たとえば、家族や介護スタッフと久しぶりに話す時間ができると、「この機会を逃すまい」とばかりに、過去の出来事や考え、感じたことなどを次々に話してしまうのです。これは決して自己中心的な行動ではなく、「コミュニケーションを通して人とのつながりを感じたい」という欲求からくるものです。

また、話が止まらなくなるのは、思考の整理や制御の力が年齢とともに弱くなっていくこととも関係しています。本来なら「今ここで話すべきことは何か」「相手はどう感じるか」といった判断が働きますが、加齢によってそのバランスが崩れやすくなります。その結果、思いついたままの話題が次々と飛び出し、話が長くなったり脱線したりするのです。

さらに、昔の話題は感情が伴う記憶であることが多いため、語っているうちに当時の気持ちがよみがえり、つい話がヒートアップしてしまうケースもあります。本人としては「懐かしくてつい話してしまう」程度のつもりでも、聞き手には「長い」「話が終わらない」と感じられることがあるでしょう。

もちろん、聞き手にとっては疲れてしまう場面もあるかと思います。そのような場合は、「今度続きをぜひ聞かせてください」と優しく会話を切り上げることも一つの方法です。

相手を否定せず、話を大切にする姿勢が、双方にとって良い関係を築く鍵になります。

高齢者が昔のことは覚えている理由

高齢者が「昔のことはよく覚えている」のに「最近のことはすぐ忘れる」ようになるのは、脳の記憶メカニズムにおける加齢による変化が大きく影響しています。これは単なる印象ではなく、医学的・心理学的にも明らかにされている現象です。

人の記憶には大きく分けて、短期記憶(最近のこと)と長期記憶(昔のこと)の二つがあります。加齢に伴ってまず影響を受けるのが短期記憶です。これは「電話番号を覚える」「買い物リストを記憶する」といった、ごく日常的なことを保持する力を指します。脳の海馬という部分がその働きを担っていますが、この部位は年齢とともに委縮しやすく、新しい情報を記憶する能力が低下してしまうのです。

一方で、長期記憶、特に若い頃や子ども時代に体験した印象深い出来事や感情を伴った記憶は、別の脳領域に保存されており、加齢の影響を受けにくい傾向があります。例えば、戦後の生活、就職したときの苦労、子どもが生まれたときの感動といった出来事は、何十年たっても色鮮やかに思い出されることがあります。

さらに、長期記憶の中でも「反復された記憶」や「習慣化された記憶」は特に強固です。昔から何度も語ってきたエピソードや、何十年も続けてきた趣味にまつわる記憶は、体に染みついているように自然に出てくるのです。

これを裏付けるように、認知症が進行しても比較的初期段階では、古い記憶は比較的保持されていることが多いです。むしろ、本人の中では過去の記憶が「現在」となってしまい、時間の感覚に混乱が生じることもあります。

このように、高齢者が昔のことを覚えているのは、記憶の保存期間や脳の構造、そして繰り返しの経験によって支えられた「生きた記録」であるためです。だからこそ、本人にとって大切な過去の話を否定せず、しっかり耳を傾けることが大切です。

そこには、その人なりの「誇り」や「歴史」が詰まっているのです。

老人が自慢話をするのはなぜ?

老人が自慢話をするようになるのは、「自分の存在価値を再確認したい」「誰かに認めてもらいたい」という自然な心理欲求によるものです。単なる自己中心的な話好きと捉えるのではなく、加齢によって変化する心の動きを理解することで、違った見え方ができるかもしれません。

年齢を重ねると、社会的な役割や評価の場が少なくなり、以前のように「褒められる」「頼られる」といった経験を持つ機会が激減します。現役時代には部下や家族から慕われていた人でも、退職後は家庭の中での存在感が薄くなりがちです。このような背景から、過去の成功体験や努力を語ることで、自分の価値を再認識しようとしているのです。

例えば、「昔は大企業で部長だった」「○○賞をもらったことがある」といったエピソードは、誇張ではなく、本当にその人が努力してきた証であることも多くあります。特に、人生を振り返る機会が増える高齢期には、「自分の人生は意味があった」と納得したい気持ちが強くなる傾向があります。

また、話すことで自分自身を慰める効果もあります。長年蓄積してきた経験や知識は、他者に伝えることで意味を持ちます。「話しているうちに自分の存在を肯定できた気がする」と感じる高齢者も少なくありません。

一方で、自慢話が過度になると、周囲から「またその話?」と煙たがられてしまうこともあるでしょう。ただし、その反応が高齢者の心に傷を残し、「誰にも話せない」「自分はもう必要とされていない」と感じさせてしまう恐れもあります。

このように、老人の自慢話には、人生を肯定したいという深い願いが隠されています。話の内容に真摯に耳を傾け、時には「すごいですね」と共感の姿勢を見せることは、心の健康にもつながります。

過去の話に意味を持たせる行為は、誰にとっても大切な「自己肯定」の一歩です。

高齢者が昔の話ばかりする理由と対応法

- 認知症で昔に戻る理由とは

- 認知症が昔の記憶を思い出す仕組み

- 認知症が昔の話ばかりするのはなぜ?

- 高齢者の昔の話の効果とは?

- 昔の記憶が心を安定させる理由

- 回想法がもたらすポジティブな影響

- 高齢者への接し方で意識すべきこと

認知症で昔に戻る理由とは

認知症の方が昔に戻ったような言動をするのは、「記憶の逆行性喪失」と呼ばれる特徴によるものです。この現象は、記憶を時間をさかのぼる形で徐々に失っていく状態で、本人の意識が若かった頃にとどまってしまうことがあります。

本来、人の記憶は新しいものから順に脳に保存されていきます。しかし、認知症が進行すると、新しく得た記憶を保持する能力が弱まり、それ以前に蓄積された記憶が優先的に残りやすくなります。すると、本人の中では「今」の出来事よりも「昔」の出来事のほうが現実味を持つようになり、自然と意識も過去に引き寄せられていくのです。

例えば、「息子は今日会社に行ったのではなく、まだ小学生で遠足に行く」と思い込んでしまったり、「今いる施設を昔の自宅」と認識してしまったりするケースがあります。周囲の人間から見ると不自然に見える言動も、本人の中では「自分が暮らしていた時代」にいるつもりなので、理屈が通っているのです。

このような状態に対して、「もうそんな時代じゃないよ」と否定したり、「そんなことしてどうするの」と正そうとすることは、混乱や不安を強めてしまうことがあります。むしろ、本人がどの時代にいるのかを理解し、その世界観に合わせて寄り添う対応が、穏やかな関係を築く上で効果的です。

また、過去の記憶に戻ることで安心感を得ている場合も多く見られます。懐かしい場所や人を思い出すことは、感情面での安定につながるため、むしろそれを利用したケア「回想法」も積極的に取り入れられています。

このように、認知症の方が昔に戻るのは病状の一環であり、本人なりの「現実」を生きている結果とも言えるのです。

認知症が昔の記憶を思い出す仕組み

認知症の方が昔の記憶を鮮明に語ることが多いのは、脳の記憶構造に関係しています。記憶はすべて同じように保存されるわけではなく、「記憶の種類」と「保存場所」によって保持されやすさに差があります。

人間の記憶には「即時記憶」「近時記憶」「遠隔記憶」などの分類があり、認知症の進行によって最初に障害が起こるのは、日常の中で短期的に使われる記憶、つまり「即時記憶」や「近時記憶」です。これには、「今朝何を食べたか」「テレビで見たニュースの内容」などが含まれます。これらの記憶は、主に脳の海馬で処理されますが、認知症により海馬がダメージを受けやすくなるため、新しい情報が記憶として定着しにくくなります。

一方で、何十年も前の出来事、たとえば「学生時代の思い出」や「初めて勤めた会社での出来事」などの「遠隔記憶」は、脳の側頭葉や大脳皮質に分散して保存されており、進行初期の段階では影響を受けにくいとされています。そのため、最近の出来事は覚えられなくても、過去の記憶は比較的残っているのです。

さらに、昔の記憶は感情と結びついていることが多く、特に「うれしかった」「つらかった」「誇らしかった」といった強い感情を伴う出来事は記憶に定着しやすくなります。これが、回想法の効果の一因にもなっているのです。

加えて、何度も話してきたエピソードは「手続き記憶」に近い形で脳に保存されており、言葉としてスムーズに出てくる傾向があります。本人の中では繰り返し語ることでさらに記憶が強化され、逆に新しい記憶との差が広がっていくという構造も関係しています。

つまり、認知症が昔の記憶を思い出すのは、記憶の種類と保存場所、そして感情の影響が組み合わさって起こる自然な現象なのです。

認知症が昔の話ばかりするのはなぜ?

認知症の方が「昔の話ばかりする」と感じるのは、新しい記憶を作ることが難しくなる一方で、長く保存されている過去の記憶が残りやすいためです。これは単なる癖やわがままではなく、病気の特性として理解すべき現象です。

新しい出来事を記憶する力が弱まると、本人にとって「今この瞬間の体験」はあっという間に消えていきます。例えば、5分前に食べたものを忘れたり、話した内容がすぐに思い出せなかったりすることが多くなります。しかし、若い頃に体験した印象的な出来事は、脳にしっかりと保存されており、自然と話題の中心になりがちです。

また、認知症の方にとって「話すこと」そのものが安心感をもたらす行動でもあります。昔の記憶を語るとき、懐かしさや誇らしさがよみがえり、心が落ち着くと感じる人も多いです。これにより、昔の話を繰り返すことが習慣のようになっていくのです。

もう一つ大きな要因として、「話したことを忘れてしまう」という点があります。同じ話をしているという自覚がないため、何度も同じ内容を繰り返すことになり、結果的に「またその話か」と聞き手が感じてしまうわけです。

ただし、このような繰り返しは本人に悪意があるわけではなく、記憶の障害から来ているものです。そのため、「さっき聞いたよ」と否定的に返すと、本人は混乱したり、落ち込んだりしてしまうことがあります。そうならないためには、同じ話でも「初めて聞いたかのように」耳を傾ける工夫が必要です。

繰り返しますが、認知症の方が昔の話ばかりするのは、脳の変化と安心感を求める気持ちが重なった、ごく自然な反応です。

それを理解し、受け止める姿勢が、穏やかな関係を築く第一歩となります。

高齢者の昔の話の効果とは?

高齢者が昔の話をすることには、単なる思い出話以上の意味があります。実際、心理的・認知的な観点から見ると、多くの良い効果が確認されています。話し手だけでなく、聞き手にとっても有意義な時間となることがあるため、介護の現場でも積極的に取り入れられているんですよね。

まず挙げられるのが、心の安定です。高齢になると、身体的な不調や社会的な役割の変化により、孤独や不安を感じやすくなります。そんな中で、自分の人生を振り返る機会を持つことは、「自分はこれまでしっかりと生きてきた」と確認できる大切な時間になります。話すことで、心の整理がつき、自己肯定感を取り戻す手助けにもなります。

さらに、脳の活性化も大きな効果のひとつ。昔のことを思い出し、それを言葉にして他者に伝えるというプロセスは、記憶だけでなく、言語能力や注意力など複数の脳機能を同時に使う作業です。これにより、認知症の予防や進行の遅延に寄与するという研究結果も報告されています。

また、昔の話は世代間の交流のきっかけにもなります。孫世代にとっては、聞いたこともないような時代の話や風習に触れられる貴重な機会になるでしょう。一方で、高齢者にとっては「誰かが自分の話を聞いてくれている」「受け入れられている」と感じることで、精神的な充足感を得ることができます。

ただし、注意したいのは、ネガティブな記憶を無理に語らせることです。話の中には辛い体験やトラウマが含まれている場合もあります。そのため、聞き手としては、無理に話を引き出そうとせず、自然な流れの中で楽しかった記憶や誇らしい経験に目を向けるよう心がけることが大切です。

昔の話には「心の安定」「脳の刺激」「人間関係の構築」など、さまざまなプラスの効果があるため、単なる会話の一環ではなく、高齢者ケアの一つの方法として捉える視点が求められています。

昔の記憶が心を安定させる理由

高齢者が過去の記憶を思い出し、それを語ることで心が安定する背景には、記憶と感情の深い結びつきがあります。人は過去の記憶の中でも、特に「うれしかった」「楽しかった」「感動した」といった感情を伴う記憶を強く保ちやすいと言われています。そのため、懐かしい思い出を思い出すだけで、当時の前向きな気持ちがよみがえり、精神的に安定する効果が得られるのです。

例えば、学生時代の部活動の思い出や、家族旅行、初めての給料で何を買ったかといったエピソードには、達成感や幸福感といったポジティブな感情が紐づいています。これらを思い出すことで、「あの時の自分は確かに頑張っていた」「あの頃は笑って過ごしていた」といった自己肯定的な感情が生まれ、自信を取り戻すきっかけにもなるでしょう。

さらに、高齢になると身体機能の衰えや社会的な孤立などから、不安や寂しさを感じやすくなります。このような状況下では、現在の自分よりも「元気だった過去の自分」の方が、より安心感を与えてくれる存在になります。だからこそ、昔を振り返ることで不安定な気持ちが和らぎ、心が穏やかになるのです。

加えて、昔の記憶を誰かに話すという行為には、共感されることによる安心感もあります。「そうだったんですね」「素敵な思い出ですね」といった反応を受け取ることで、「自分の人生には意味があった」と実感でき、それが生きる希望にもつながります。

ただし、全ての記憶が心を落ち着かせるとは限りません。戦争や災害、別れといった過去のつらい記憶は、思い出すことで不安や怒りを呼び起こすこともあります。このような場合は、無理に話を引き出そうとせず、本人が安心して話せる範囲の話題にとどめることが望ましいです。

このように考えると、昔の記憶には「感情の安定剤」としての働きがあります。それを上手に活用することで、高齢者のメンタルケアにおいて大きな助けになるのは間違いありません。

記憶は単なる情報ではなく、その人の人生そのものなのです。

回想法がもたらすポジティブな影響

回想法は、高齢者が昔の記憶を語ることを通じて、心身の健康をサポートする心理的アプローチです。この手法は、認知症の予防や進行の緩和だけでなく、感情面にも良い影響を与えることが明らかになっています。特に、高齢者が「自分の人生には価値がある」と実感できる機会になる点が、非常に重要です。

まず、記憶を呼び起こして話すという行為には、脳の活性化が期待できます。昔の体験を思い出しながら、それを言語化し、相手に伝えるプロセスは、記憶・言語・感情といった複数の脳の働きを同時に使うことにつながります。この脳への刺激が、認知症の予防や進行の遅延につながるとされているんです。

さらに、精神的な安定にも寄与します。多くの高齢者は、加齢に伴う役割喪失や身体機能の低下などによって、自信や自尊心を失いやすくなります。そんな中、自分の過去を語り、その内容に共感や関心を持ってもらえると、「自分の存在は今でも意味がある」と感じられ、気持ちが前向きになるでしょう。

加えて、回想法は孤独感の軽減にも効果的です。特にグループ回想法では、同世代の参加者同士が共通の記憶を語り合うことで、「わかってもらえる」「共通の思い出がある」といった安心感を得られます。このような体験は、孤立しがちな高齢者の社会的なつながりを再構築する大きなきっかけになります。

もちろん、全ての回想がポジティブな影響を与えるわけではありません。過去にはつらい経験やトラウマもあり得ます。そのため、話題の選定や進行の際には、本人が安心して話せるような環境づくりが欠かせません。無理に記憶を引き出そうとせず、自然な流れの中で、楽しかったことや誇りに思っていることに焦点を当てることが大切です。

このように、回想法は「昔のことを思い出す」ことにとどまらず、高齢者の心を癒し、認知機能に働きかけ、社会的なつながりを育てる可能性を秘めた、非常に有効な支援手法だといえるでしょう。

高齢者への接し方で意識すべきこと

高齢者と接するときには、言葉の選び方や態度に少し注意を払うだけで、関係が驚くほど円滑になります。特に「高齢者だから」と無意識のうちに決めつけた対応をしてしまうと、相手の尊厳を傷つけたり、心の距離を広げたりしてしまう可能性があります。そこで、日々の接し方において意識しておきたいポイントを見ていきましょう。

まず大切なのは、一人の大人として尊重する姿勢です。長年にわたって社会で活躍してきた高齢者は、豊かな経験と知識を持っています。たとえ認知機能や身体機能が衰えていたとしても、「年寄り扱い」や「子ども扱い」は極力避け、対等な立場で話を聞き、丁寧に接することが基本です。

また、話を遮らずに最後まで聞くという姿勢も重要です。高齢者の話はゆっくりだったり、同じ話を繰り返すこともありますが、それには記憶の構造的な特徴や、不安感からくる確認行動が関係していることもあります。そこで焦らず、適度な相づちを入れながら聞くことで、相手は安心し、自信を持って話しやすくなります。

さらに、「何を伝えるか」だけでなく、どう伝えるかも大切です。話すときは、早口にならず、はっきりとした声で、意味のまとまりごとに区切りながら話すよう意識すると、内容が伝わりやすくなります。また、相手の正面に立ち、目を合わせて話すことで、安心感や信頼感を与えることができます。

そしてもう一つ、高齢者自身のペースを尊重することも忘れてはいけません。急かしたり、無理に行動を促したりすると、ストレスや混乱を招く原因になります。特に認知症の方に対しては、「本人が認識している世界」に寄り添った対応が求められます。現実を正そうとするよりも、「共感して寄り添う」ことを優先するほうが、かえって穏やかな時間を過ごせることが多いです。

このように、高齢者への接し方は少しの配慮で大きく変わります。相手の人生を尊重し、その人らしさを大切にすること。それこそが、信頼関係を築くうえで最も大切なポイントです。

温かいまなざしと耳を傾ける心を持って接することが、何よりのサポートになるでしょう。

高齢者が昔の話ばかりするのはなぜかを総括する

この記事のポイントをまとめます。

- 自分の価値や存在を再確認したいという承認欲求がある

- 感情と結びついた記憶は年齢を重ねても残りやすい

- 会話を通して孤独感や不安を和らげようとしている

- 話を聞いてくれる相手が貴重で、会話機会を逃したくない

- 加齢による短期記憶の低下で同じ話を繰り返してしまう

- 昔の話は長期記憶に保存されており忘れにくい

- 自慢話は過去の実績を通して自己肯定感を得たい心理からくる

- 認知症による記憶の逆行性喪失で昔の話が中心になる

- 感情を伴った遠い記憶は脳に強く刻まれやすい

- 回想は脳の活性化と精神的安定につながる

- 昔の記憶は安心感を生み、心の安定に役立つ

- 認知症の人にとって昔の記憶が現実と感じられることがある

- 回想法により社会的つながりや生きがいを実感できる

- 話を遮らず尊重する姿勢が信頼関係の構築につながる

- 高齢者のペースに寄り添うことが穏やかな関係の鍵となる

コメント