【必見】親にお酒をやめてほしいなら絶対に知っておきたい知識

あんこ

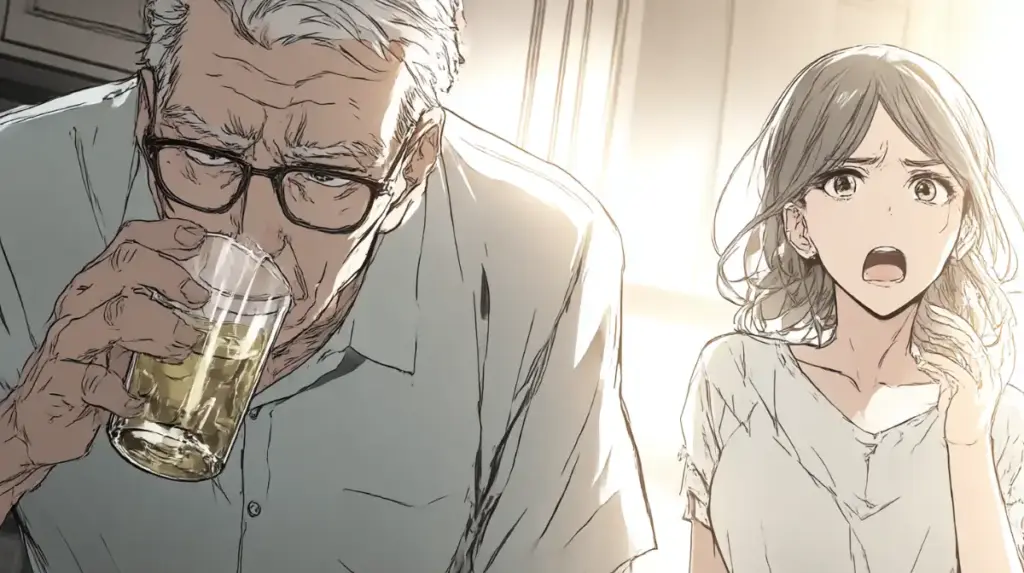

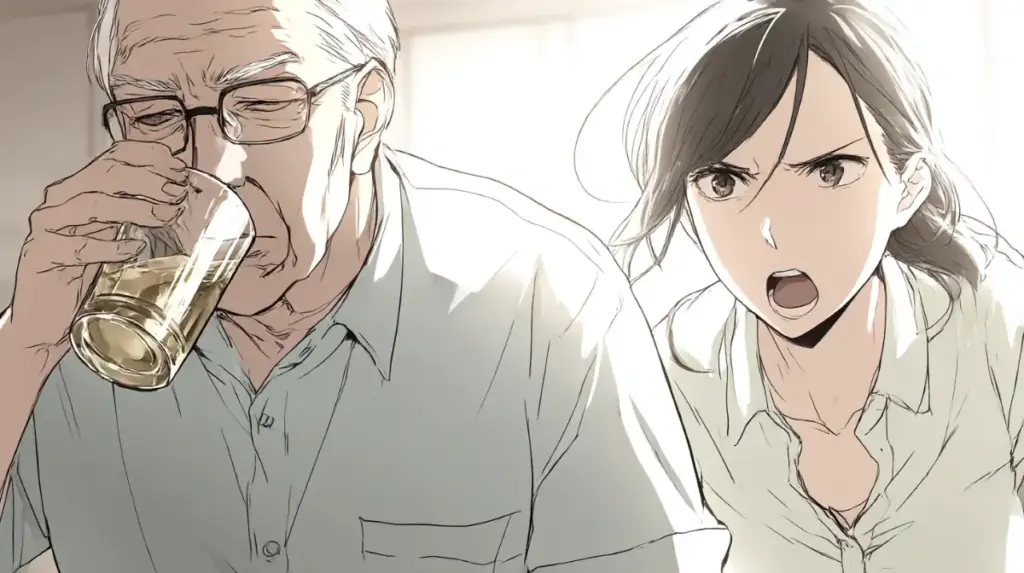

あんこ親にお酒をやめてほしい……。

そう感じたとき、多くの人は「どう伝えたらよいか」「本当にやめてくれるのか」と悩み、孤独な気持ちを抱えがちです。特に、相手が高齢者であれば、健康面への不安や、今さら生活を変えてもらえるのかという疑問も重なり、どう接すればいいのか迷う方は少なくありません。

本記事では、親にお酒をやめてほしいと考えている方に向けて、アルコール依存症の理解から、言ってはいけない言葉、家族としての適切な接し方や、お酒をやめさせる方法までを、丁寧に解説していきます。

「親の飲酒が怖い」「正直うざいと感じてしまう」といった複雑な感情や、「家族としてのストレスや疲れ」が限界に達している方にとっても、この記事が少しでも道しるべになることを目指しています。

また、「アルコール依存症の家族がしてはいけないことは何か」「隠れ酒への対応はどうすべきか」「断酒すると鬱になる人はいますか?」といった疑問にも触れながら、家族として無理なく支援を続けていくヒントをお伝え。

大切なのは、家族自身が消耗しきってしまう前に、正しい知識と適切な距離感を持ち、長い道のりを共に歩んでいける土台をつくることです。

どうか一人で抱え込まず、この記事を通して一歩踏み出してみてください!

- アルコール依存症の人に言ってはいけない言葉がある理由

- 家族として正しい接し方や距離の取り方

- 飲酒をやめさせるために家族ができる具体的な行動

- 隠れ酒や断酒後のうつなどへの適切な対応方法

- 高齢の親に飲酒をやめてもらう際の注意点

親にお酒をやめてほしいと感じたときの対処法

- アルコール依存症の人に言ってはいけない言葉

- アルコール依存症の家族との正しい接し方

- アルコール依存症の家族を支えるストレスと疲れ

- アルコール依存症の家族がしてはいけない対応とは

- お酒をやめさせるために家族ができること

アルコール依存症の人に言ってはいけない言葉

アルコール依存症の人と関わるとき、思わず口にしてしまいがちな言葉が、かえって本人を傷つけたり回復の妨げになったりすることがあります。病気への理解不足から、悪気なく投げかけた一言が、本人の自尊心を著しく損ねるケースも珍しくありません。

例えば、「意思が弱いからやめられないんだ」「もういい加減にして」「家族のことを考えてよ」といった言葉は、相手を責めるだけで、本人の心を閉ざしてしまいます。

これらの言葉には、相手を“だらしない人間”だと断定するニュアンスが含まれており、依存症という病気の本質を無視しています。

アルコール依存症は、単なる飲み過ぎや性格の問題ではなく、脳の報酬系に障害が起きるれっきとした疾患です。この病気は、本人の「意思の力」だけで克服できるものではありません。

にもかかわらず、意思や根性に訴える発言をすると、本人は責められていると感じ、さらに飲酒に走るきっかけになることがあります。

また、「家族がこんなに頑張っているのに」「これ以上迷惑をかけないで」といった言葉も要注意。これらは家族の正直な気持ちである一方、本人にとっては“存在を否定された”と感じるリスクを伴います。

こうした状況を避けるためには、感情をそのままぶつけるのではなく、「あなたの健康が心配だ」「一緒に考えたい」といった、相手に寄り添う言葉を意識して使うようにしましょう。

思いやりをもって接することが、結果的に本人が治療と向き合う第一歩につながります!

アルコール依存症の家族との正しい接し方

アルコール依存症の家族と向き合うには、「正しく距離をとること」が非常に重要です。支えようとする気持ちが強いほど、つい本人に干渉しすぎたり、問題行動の後始末をしてしまったりするものですが、これは「イネイブリング(依存を助長する行動)」と呼ばれ、回復の妨げになります。

ここで大切なのは、本人の問題行動の責任を家族が引き受けないことです。例えば、酔って会社を休んだときに代わりに連絡したり、飲酒によるトラブルを家族が謝罪して回ったりすることは、本人が「飲んでも何とかなる」と認識する原因になります。

本人にとって、失敗の責任と向き合う機会を奪うことにもつながるのです。

このような関係性を断ち切るためには、家族が「支配しない支援」の姿勢を持つ必要があります。具体的には、監視や強制ではなく、観察と信頼に基づいた関わり方を目指しましょう。

本人の言動に対して一喜一憂せず、冷静な態度を保ちつつ、必要なときには専門機関や自助グループへの橋渡し役になることが求められます。

ただし、感情を押し殺して無理に関係を良好に保とうとする必要はありません。過去の傷や怒りが癒えない状態で接すると、言動の端々にそれが滲み出てしまい、関係がこじれることもあります。

まずは家族自身が「自分はどうしたいのか」と向き合い、自分の感情や限界を自覚することが出発点。

適切な距離を保ちながら関わるという姿勢は、一見冷たいように感じるかもしれません。しかし、本人の自立を促し、最終的に信頼関係を築くためには、このスタンスが不可欠です。

本人を一人の人間として尊重し、責任を本人に返すことが、本当の意味での「支える」ということなんですよね。

アルコール依存症の家族を支えるストレスと疲れ

アルコール依存症の家族を支えることは、想像以上に心身への負担が大きいものです。日々の飲酒に伴うトラブルや不安定な言動、経済的な問題などに直面しながらも、家族は「自分がしっかりしなければ」と責任を背負い込んでしまいがちです。

このような状況が続くと、家族自身が疲れ果ててしまい、うつ状態や不眠、怒りの爆発といった症状が現れることも。また、長期間にわたる緊張状態により、慢性的なストレスに晒され、気づかないうちに心の余裕が失われていきます。

さらに厄介なのは、「こんなに頑張っているのに報われない」という感覚や、「自分にも原因があるのではないか」といった自己否定の感情です。

これらが蓄積すると、共依存と呼ばれる状態に陥り、自分の人生を犠牲にしてまで相手に尽くすことが「当たり前」になってしまうのです。

このような悪循環から抜け出すためには、まず家族自身が「休む」ことの重要性に気づく必要があります。本人の問題に巻き込まれすぎず、距離をとる勇気を持ちましょう。

例えば、地域の保健所や精神保健福祉センターへの相談、自助グループへの参加など、外部のサポートを積極的に活用することも有効です。

一方で、「もう限界」「これ以上は無理」と感じたときには、一時的に本人から離れる選択も、家族の心を守るためには必要です。罪悪感を持つ必要はありません。あなたの人生も大切にされるべきです。

家族が健康でいられることは、長期的に本人の回復を支えるうえでも重要です。自分の心身をケアすることが「支える力」を持続させる基盤になります。

どうか一人で抱え込まず、あなた自身の幸せについても考えてくださいね。

アルコール依存症の家族がしてはいけない対応とは

アルコール依存症の家族に接するとき、善意からの行動が逆効果になることがあります。特に気をつけたいのは、「正論をぶつけ続けること」「監視や詮索を日常化させること」「支配的な態度をとること」の3点です。

これらは一見、依存を止めさせるための“努力”のように見えますが、実際には本人の反発心や無力感を強め、依存を深めるきっかけになることがあります。

例えば、「飲んだらダメって言ってるでしょ」と繰り返し強く言い続けると、本人は責められていると感じ、自分を否定されたような気持ちになるでしょう。

その結果、「どうせ理解されない」と投げやりになり、アルコールへの逃避を強めてしまうのです。これは“正しさ”が伝わらない典型的なケースです。

また、毎日冷蔵庫の中やゴミ箱を確認したり、財布の中身をチェックするなど、過剰に干渉してしまう行動も要注意です。家族として不安になる気持ちは当然ですが、こうした監視的な態度は信頼関係を損ねる原因になります。

「どうせ疑われるなら、隠れて飲んだ方がマシだ」と考えるようになってしまうと、隠れ酒の習慣が強まり、ますます事態が見えづらくなっていきます。

さらに、「私の言うとおりにしなさい」「あなたには判断力がない」といった支配的な言動は、本人の主体性を奪い、依存症の回復に必要な“自分の意志で変わろうとする力”を萎えさせてしまいます。

依存症からの回復は、周囲に従うことではなく、本人が「変わりたい」と思うことから始まるのです。

このように、家族として善意で行っている対応でも、かえって逆効果になることがあるため、冷静に振り返ることが大切です。「見守ること」と「干渉すること」の違いを意識し、本人が自ら回復のきっかけを掴めるような距離感を探っていきましょう。

必要であれば、専門家と連携しながら家族自身も支援を受けることで、正しい関わり方を学ぶことができます。

お酒をやめさせるために家族ができること

アルコール依存症の本人に「お酒をやめてほしい」と願う家族にとって、何ができるのかは非常に大きなテーマ。家族が果たす役割は、「やめさせる」ことではなく「やめることを支援する」立場に立つことです。

その第一歩として大切なのは、本人を責めずに現状を共有する姿勢。「また飲んだの?」「何度言ったらわかるの」と怒るのではなく、「あなたの健康が心配」「このままだと、もっと苦しくなると思う」といった言い方で伝えることが、相手の心に届くきっかけになります。

また、家族ができることとして、本人だけを変えようとするのではなく、自分たちの生活スタイルや環境にも目を向けることが効果的。

例えば、家庭内にお酒を置かない、食事の時間を共有して規則正しい生活を整える、一緒に健康的な趣味や運動に取り組むなど、飲酒に頼らない時間の過ごし方を提案していく方法があります。

さらに、アルコール依存症の回復には専門的な治療が不可欠です。本人が治療に前向きになるよう、医療機関や自助グループの情報を共有し、一緒に同行するなどのサポートを申し出るとよいでしょう。

ここでも無理に連れて行こうとするのではなく、「いつでも一緒に行くからね」と“準備が整ったとき”に動けるような声かけが大切です。

最も大切なのは、家族自身が疲れ切ってしまわないことです。自分たちの健康や感情を守ることが、長期的な支援を続けていくためには欠かせません。

家族支援の会やカウンセリングの活用も選択肢のひとつ。「一緒に乗り越えよう」という姿勢が、本人の回復意欲を引き出すことにつながるでしょう。

高齢の親にお酒をやめてほしいと伝えるには

- 高齢の親に飲酒をやめさせたいときの注意点

- アルコール依存症の隠れ酒にどう対応すべきか

- 親の飲酒が怖いと感じたときの対処法

- 親の飲酒がうざいと感じる心理と向き合い方

- 断酒でうつになる人がいるって本当?

高齢の親に飲酒をやめさせたいときの注意点

高齢の親に対して飲酒をやめてほしいと考えたとき、まず意識すべきなのは「年齢ゆえの心身の変化」と「親子関係の力関係」です。高齢者の体は若いころと違い、アルコールの代謝機能が低下しています。少量の飲酒でも健康リスクが高まり、転倒・脳出血・糖尿病・認知症の進行といった重大な影響を招くこともあります。

このような背景から「お酒をやめてほしい」と伝えるのは当然のことですが、一方で高齢の親には「今さら生活を変えたくない」という心理や、「子どもに口出しされたくない」という自尊心もあります。

そのため、頭ごなしに注意するのではなく、伝え方の工夫が求められます。

例えば、「飲んでばかりじゃダメでしょ」といった言い方では反発を招きやすくなるでしょう。

代わりに、「最近ふらつくことが増えて心配なんだけど」「先生も飲酒は控えた方がいいって言ってたよ」といったように、“心配”をベースにした言い方や、第三者の意見を借りた伝え方が有効です。

また、高齢の方は日々の習慣を変えることに強い抵抗を感じるため、「やめさせる」ことばかりに目を向けるのではなく、「減酒」や「ノンアルコールへの切り替え」といった段階的な方法も選択肢に入れるとよいでしょう。

本人が納得し、前向きに取り組める形を一緒に探すことが重要です。

さらに、高齢者の場合は医師や介護スタッフなどの専門職の力を借りることも一つの手。信頼している第三者からのアドバイスには耳を傾けやすいため、定期受診の場で医師から助言してもらうようお願いするのも効果的です。

親に対してであっても、無理にやめさせようとするのではなく、「共に考える姿勢」で接することが、最終的にはもっとも効果的な方法になります。

親子関係にヒビが入らないよう、相手の尊厳を守りながら丁寧に対応していくことが求められるでしょう・。

アルコール依存症の隠れ酒にどう対応すべきか

アルコール依存症の人が「隠れて飲む」という行動をとる背景には、強い罪悪感や周囲からのプレッシャーがあります。「もう飲まないと約束したのに」「また家族を失望させたくない」という思いから、飲酒そのものを隠そうとするのです。つまり、隠れ酒は飲酒問題の“根の深さ”を物語るサインでもあります。

こうした状況で、まず家族が心がけたいのは「隠れている行為を責めない」という姿勢。もちろん、隠れて飲む行為そのものは問題ですが、見つけたときに怒鳴りつけたり、裏切り者扱いをすることは逆効果になりやすく、本人の孤立感を強めてしまいます。

その結果、より深刻な隠れ酒や依存の進行を招きかねません。

対応としては、まず隠れ酒の事実に感情を交えず冷静に触れることが大切です。「また隠れて飲んでいたでしょ!」といった糾弾ではなく、「お酒のことで心配しています。話ができると嬉しいです」といった、対話の糸口になるような声かけが有効です。

これにより、本人が「責められるのではなく、理解しようとしてくれている」と感じることができれば、自分の行動を振り返るきっかけになります。

また、隠れ酒が続く場合は、本人の意志の問題だけではなく、環境やストレス要因の見直しも重要。日常生活の中で、孤独感、不安、退屈などが依存の引き金となっている場合も少なくありません。

必要に応じて、アルコール依存症に詳しい医療機関や専門相談機関に繋げ、第三者の力を借りることで、より安全に改善を目指せます。

家族としての対応は、「監視する」のではなく「支える」姿勢が基本です。

隠れ酒の背景にある気持ちを汲み取りながら、対話と理解の積み重ねを通して、依存からの回復に向けた第一歩を共に築いていきましょう!

親の飲酒が怖いと感じたときの対処法

親が飲酒を繰り返し、その態度や言動に対して「怖い」と感じるようになったとき、その恐怖心を一人で抱え込むことは非常に危険です。暴言や暴力、物を壊すといった行動が伴っている場合、それは明確な「家庭内の暴力」や「精神的虐待」に該当することもあります。

親子関係であっても、限界を超えて我慢する必要はありません。

まず最初に考えてほしいのは、「自分の安全を最優先にする」ことです。もし親の飲酒によって恐怖を感じる場面が増えているのであれば、距離を取ることは決して冷たい行動ではありません。実家を出る、部屋を分ける、信頼できる親族や知人に一時的に頼るといった対応も選択肢の一つです。

また、心のダメージが大きくなっている場合は、早めに外部の支援を受けることが大切。市区町村の福祉窓口、保健所、地域の包括支援センターなどでは、アルコール依存症に関する相談を受け付けており、本人だけでなく、家族の相談にも対応してくれます。

特に、親との関係に苦しんでいることを話す場があるだけでも、精神的な負担は大きく軽減されるでしょう。

さらに、親の飲酒による影響が長年にわたって続いている場合、「自分の考え方や感情が麻痺してしまっている」というケースも。これは「共依存」と呼ばれる状態で、自分を犠牲にしてでも親の世話をし続けるという心理が働きやすくなります。

このような状態に気づいたときこそ、専門のカウンセリングや自助グループの力を借りて、自分自身の心の健康を取り戻すことが必要です。

親が相手だからといって、すべてを受け入れなければならないわけではありません。あなたが感じている「怖い」という感情は、心の大切なサインです。

無理に関係を修復しようと焦るのではなく、まずは自分の心と身体を守る選択を、冷静に行っていくことが大切でしょう。

親の飲酒がうざいと感じる心理と向き合い方

親の飲酒に対して「うざい」と感じるのは、決して珍しい感情ではありません。特に何度言っても飲酒をやめない、酔って理屈の通じない言動を繰り返す、家族との会話が酒中心になるといった状況では、子ども世代にとってストレスとなるのは当然のことです。

このような「うざい」という感情の背景には、実は「失望」や「悲しみ」、あるいは「無力感」などが隠れていることがあります。「どうせ言っても無駄だ」「またか」という思いが積み重なり、やがてそれが苛立ちや嫌悪感となって表れるのです。

一方で、親が高齢である場合、「なぜ今も飲み続けるのか」と将来への不安や怒りが交じることもあるでしょう。健康への影響はもちろん、介護や金銭的負担を想像すると、ただの飲酒以上に重たい問題として心にのしかかってきます。

こうした感情と向き合うには、まず「自分が悪いわけではない」と知ることが大切。親の飲酒行動は本人の問題であり、あなたが抱える感情は自然な反応です。

その上で、可能であれば「あなたの飲酒で私はこう感じている」と、責めるのではなく伝える形で言葉にしてみましょう。感情を閉じ込めるよりも、言語化することで心の整理が進みやすくなります。

それでも変わらないときは、無理に改善を求め続けるのではなく、「どう距離を取るか」を考えるのも選択肢です。同居をやめる、話す時間を限定する、外部の相談窓口を活用するなど、関係性を保ちつつも自分を守る手段を探すことが重要です。

「親なのに」と思う気持ちもあるかもしれませんが、あなたが感じている違和感やつらさは、無視してよいものではありません。

心の中にある「うざい」の奥にある気持ちに気づき、無理をしすぎずに向き合っていくことが、長期的に関係性を保つうえでも大切な視点ですよ。

断酒でうつになる人がいるって本当?

断酒を始めた人の中には、気分の落ち込みや不安感を訴えることがあります。ただし、「断酒そのものがうつ病を引き起こす」と明確に証明されたわけではありません。

実際には、アルコール依存症と抑うつ状態はもともと併存しやすい関係にあり、断酒をきっかけにそれが表面化するケースがあると考えられています。

長年、ストレス解消や不安の緩和にアルコールを頼っていた人にとって、断酒は「精神的な支え」を失うことと同義です。

このため、断酒後の生活が空虚に感じられたり、代わりとなる楽しみや目標が見つからず、無気力感に陥る人もいます。これは断酒に伴う“喪失体験”の一種とも言えるでしょう。

また、断酒の初期には身体的な離脱症状(不眠、頭痛、倦怠感など)が出ることがあります。これらの症状が続くと、心身のバランスを崩しやすくなり、気分の落ち込みにつながることもあります。

このような不調を防ぐためには、「断酒=一人で頑張るもの」と考えず、医師やカウンセラー、自助グループなどの外部支援を積極的に活用することが大切。断酒後の生活に、新たな日課や楽しみ、つながりを取り入れていくことも、精神面の安定につながります。

家族としては、断酒の成否だけに注目せず、本人の感情や変化にも目を向け、必要に応じて専門的な支援につなぐことが求められます。

断酒はゴールではなくスタートであり、心身の回復を長い目で見守る姿勢が、支える側にも必要です。

親にお酒をやめてほしいときに知っておくべき対応ポイント

この記事のポイントをまとめます。

- 責める言葉ではなく、相手に寄り添う表現を選ぶことが回復への第一歩になる

- 意思や根性に訴える発言は、依存症の本質を無視した逆効果のアプローチになりやすい

- 家族が本人の後始末を続けると「何とかなる」と思わせて依存を深めてしまう

- 正論をぶつけるよりも、冷静に距離を保って見守る姿勢が効果的である

- 監視や詮索ではなく、信頼と観察をベースにした支援が回復を後押しする

- 家族自身が「どこまで関われるか」の限界を自覚することも大切な支援の一つ

- 自分を犠牲にして支える共依存状態に陥らないよう注意が必要である

- 隠れ酒への対応は、責めるのではなく冷静に対話へと導くことが重要になる

- 親の飲酒が怖いと感じたら、関係よりもまず自分の安全を最優先に考えるべき

- 「うざい」と感じる心理の奥には、悲しみや無力感などの感情が潜んでいることが多い

- 高齢の親には急な断酒ではなく、減酒やノンアルへの切り替えを提案する方法が現実的

- 医師やケアマネジャーなど信頼できる第三者の力を借りると親も納得しやすい

- 断酒の初期には不眠や頭痛などの離脱症状が起こることもあり注意が必要

- 家族だけで抱え込まず、保健所や自助グループなど外部の支援を積極的に活用する

- 本人が自ら変わろうとする意思を持てるような関わり方が、回復の鍵となる

コメント