【実体験】介護職の新人時代にイビリを受けた僕が抜け出せた3つの方法

介護職の新人イビリに悩んでいるあなたへ。

職場で冷たくされたり、理不尽に怒られたり、誰にも相談できずに苦しんでいませんか?

「辞めたら負けかな……」そんな気持ちを抱えながら、今日も頑張っているのではないでしょうか。

こういった悩みに答えます。

この記事では、介護業界20年・ケアマネ13年の僕が、実際にイビリを受けた体験をもとに、乗り越えるための対処法や考え方をお伝えしています。

もし、今の状況がつらくて仕方ないなら、大丈夫。道はひとつじゃありません。

自分を守るために行動してもいいんです。

よーかん

よーかんこの記事を通じて、「自分の人生を大切にしていい」と思えるきっかけになれば嬉しいです。

- イビリが起こりやすい介護職の職場環境とその共通点について理解できる

- なぜ新人がターゲットにされやすいのか、心理的な背景と職場の構造がわかる

- 実際にイビリを受けたときにどのように対応すればよいか具体的な行動が学べる

- 転職や環境を変える判断がなぜ有効なのか、その理由と考え方が理解できる

介護職の新人が受けるイビリの実態とその背景

介護職の新人が受けるイビリの実態と、その背景について解説します。

①イビリが起きる職場の特徴

介護現場でのイビリが発生しやすい職場には、いくつかの共通点があります。

まず、教育体制が整っておらず、新人が放置されがちな職場ではイビリが起きやすくなります。

また、人手不足で職員のストレスが溜まっていると、そのはけ口として弱い立場の新人がターゲットにされることがあります。

加えて、上司が職員同士の人間関係に無関心だったり、見て見ぬふりをしている場合も、イビリが放置されがちになります。

実際、僕が新人の頃に働いていた老健も、まさにこのような環境でした。気の強い先輩職員の言動に対して、誰も声をあげなかったのです。

職場の空気が「仕方ないよね」と諦めムードになると、イビリはどんどん根を張ってしまいます。

イビリの根本には、構造的な問題があることも多いので、自分を責めないでくださいね。

②よくあるイビリのパターン

介護職の新人が受けるイビリには、典型的なパターンがあります。

たとえば「挨拶をしても返されない」「わざと仕事の説明がされない」「ミスをしたらみんなの前で怒鳴られる」といったものです。

その他にも、陰で悪口を言われたり、LINEグループから外されたりといった“無視”のような形での嫌がらせもよく聞かれます。

僕自身は20代前半の介護職の新人だったとき、ある理学療法士の女性から、社内メールで攻撃されるという経験をしました。

みんなの前で大声で叱られることも多く、本当に心が折れそうでした。

これらは一見些細に見えるかもしれませんが、積み重なることで精神的に大きなダメージを与えるのです。

「自分が悪いのでは?」と感じてしまう方も多いですが、これらは職場の教育不足や文化的な問題が原因のことがほとんどです。

一つでも当てはまったら、それは“普通ではない”と気づくことが大切です。

③イビリを受けたときの初期対応

イビリを受けたときは、できるだけ早く「反応しない」「記録する」「相談する」の3つの対応を心がけましょう。

僕も当時、あまり感情的に反応せず、淡々と業務を続けるよう努めました。

また、社内メールのやりとりはすべて保存し、信頼できる上司に相談したことで、人事部長から注意してもらうことができました。

もし相談できる人がいない場合は、外部のハラスメント相談窓口を活用するのも手です。

記録を残す際は、「日時」「誰から」「どんな言動をされたか」を簡潔にメモしておきましょう。

証拠があるだけで、自分の気持ちが少し整理されるし、相談のときにも強力な味方になります。

そして何より大事なのは、「この環境がすべてじゃない」と知ること。

今は視野が狭くなっているかもしれませんが、あなたに合う職場は必ずありますよ。

新人がイビリを受ける理由と心理背景

新人がイビリの対象になりやすい理由と、そこに隠された職場側の心理的背景について解説していきます。

①なぜ新人ばかりが狙われるのか

新人がイビリのターゲットになりやすいのは、「立場の弱さ」が目立つからです。

現場に入ったばかりで右も左もわからない状態では、どうしても受け身にならざるを得ません。

この「反論してこないだろう」という安心感が、意地悪な人の攻撃性を引き出してしまうんですね。

また、新人がミスをしたとき、ベテランの一部は「自分の立場が脅かされる」と感じることもあります。

実際、僕がイビリを受けたときも、よく周囲から「目立ちすぎたんじゃない?」とささやかれました。

でも、堂々と自分の意見を言っただけなのに、それが“目立つ”こととして反感を買ってしまったのだと思います。

あまりにも理不尽な扱いを受けた場合は、「自分のせいかも」と思い込まないことがとても大切ですよ。

②ベテラン職員のストレスの影響

介護現場では、ベテラン職員のストレスもイビリの原因になりやすいんです。

人手不足や過重労働で常にピリピリしていると、つい周囲にあたってしまう人も出てきます。

しかも、「新人には厳しくして当然」という昔ながらの空気が残っている職場だと、それが“しごき”のように正当化されてしまうこともあります。

ベテランの側にも「自分もそうされてきた」という意識があると、それが連鎖してしまうんですね。

でも、それってただの負の再生産。

新人の成長を応援するどころか、職場の空気まで悪くしてしまいます。

イビリの根っこには、こうした“未処理のストレス”が潜んでいることを知っておくだけでも、少し冷静に捉えられるようになります。

③教育体制の不備が生む悪循環

イビリが起きやすい職場には、教育体制がしっかりしていないという共通点があります。

マニュアルがない、OJTの担当が決まっていない、フォロー体制がないなどなど。そんな職場では、新人が浮きがちです。

「教え方がわからない」「そもそも教える気がない」状態の中で、新人が孤立してしまうのは当然かもしれません。

僕のいた老健でも、新人研修が形式的で、習うより慣れろの現場だったことを今でもよく覚えています。

「新人=教えるのに労力がかかる厄介な存在」という空気が定着し、イビリが繰り返されてしまうんです。

だからこそ、教育体制の整った職場を選ぶことが、実はイビリを避ける最善の方法でもあるんですよ。

実際にあった体験談:僕が受けた介護現場の新人イビリの全貌

ここでは、僕自身が20代前半に実際に経験した新人イビリについてお話します。

①社内メールでの攻撃

僕が介護業界で働き始めたのは20代前半、老健での介護職員としてのことでした。

その頃、ある40代後半の理学療法士の女性職員から強い敵意を向けられるようになったんです。

とくに驚いたのが、社内メールを使った攻撃でした。

本来業務連絡のためのツールであるはずのメールが、いつの間にか僕を攻撃する手段になっていたんです。

内容は直接的ではないものの、「○○さんの配慮のなさには驚きました」「基本ができていない」など、明らかに僕を指している文章が続きました。

宛先に関係のない同僚までCCに入れて、あえて“見せしめ”のような形で送られてくるのが本当に辛かったです。

このとき僕は、「これはおかしい」と思い、すべてのメールを保管しておくことにしました。

のちにこの判断が、自分を守る強力な武器になったんですよ。

僕が体験したようにおばさん職員との人間関係で悩む方に向けて、こちらの記事にまとめました。効果的な対応も載せてあるのでご覧ください。

②公開叱責と精神的ダメージ

メールだけでは終わりませんでした。

フロアで業務をしているとき、みんなの前で突然怒鳴られることもありました。

内容はほんの些細なミスや福祉用具の取り扱いについて。決して重大な失敗ではありませんでした。

でも、まるで公開処刑のような空気の中で叱られるのは、本当に心がすり減っていくんです。

その場の空気が凍りつき、周囲も何も言えないような雰囲気に包まれました。

「ああ、自分はこの人に嫌われてるんだな」と実感する瞬間でもありましたね。

この頃は毎日出勤するのが苦しくて、夜眠れないこともありました。

ただ、ここで踏みとどまれたのは、ある行動を取ったからでした。

③同僚の支えと相談の大切さ

そんな中でも、周囲の同僚たちは僕を励ましてくれました。

「気にしなくていいよ」「あの人、前からそうだから」といった声かけに、心が救われたことを覚えています。

そして、思い切って上司に相談しました。

ためらいもありましたが、保存していた社内メールを証拠として見せたことで、人事部長が直接その職員に注意をしてくれたんです。

もちろん、その後も態度が劇的に変わることはありませんでした。

でも、注意が入ってからは攻撃の頻度は目に見えて減りましたし、自分の中でも「もう振り回されない」と腹をくくることができました。

この経験を通じて、「証拠を残すこと」「相談すること」「冷静に対応すること」がどれだけ大切かを実感しました。

イビリにあったとき、感情でぶつかってしまいがちですが、少し距離を置いて“自分を守る選択”をすることが、本当に大事なんですよ。

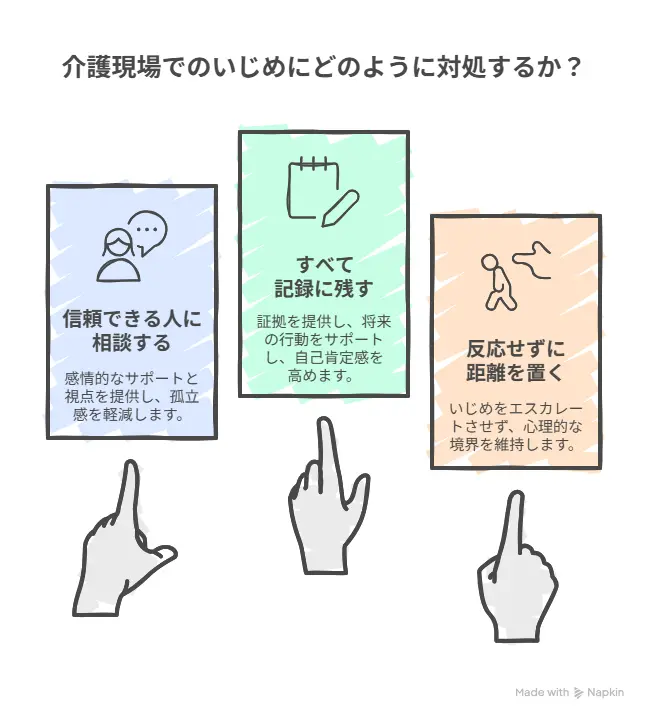

介護職の新人ができる3つの現実的な対処法

ここでは、介護現場でイビリを受けてしまったときに、すぐにできる3つの現実的な対処法をお伝えします。

①信頼できる人に相談する

まず最初にやってほしいのが、「誰かに相談すること」です。

自分ひとりで抱え込んでしまうと、心がどんどん疲弊してしまいます。

上司や先輩など、信頼できる人がいれば、勇気を出して話してみてください。

もし職場に相談できる人がいない場合は、家族や友人でも構いません。

声に出すだけでも、少し気持ちが整理されて、「あ、自分だけじゃない」と思えることがあります。

僕も当時、同僚に何度も話を聞いてもらいました。

「それはあの人がおかしいよ」と言ってもらえたとき、どれだけ救われたかわかりません。

自分の感情を外に出すことは、立派な“防御力”になりますよ。

②すべて記録に残す

次にやっておきたいのが、イビリの内容を「記録に残すこと」です。

ノートでもスマホのメモでもOKです。

できるだけ冷静に、「いつ」「誰から」「どんな言動を受けたか」を簡単に書いておきましょう。

感情的な内容ではなく、事実として淡々と残すのがポイントです。

たとえば、「5月3日 9:15 〇〇さんに“何でそんなこともできないの?”と大声で言われた」など。

僕が社内メールを保存していたのも、まさにこの記録の一環です。

証拠があると、あとで相談したり、訴えたりする際にとても役立ちます。

③反応せずに距離を置く

そしてもうひとつ、大事なのが「反応しすぎないこと」。

相手にとって、あなたの反応が“ごほうび”になってしまうことがあります。

意地悪な言動に対して、過剰に反応すると、ますますエスカレートしてしまうんです。

できるだけ冷静に、何も感じていないフリをすることがコツです。

あとは、業務以外の会話を極力控えて、物理的にも心理的にも“距離”をとるように意識してみてください。

もちろん完全に無視するのではなく、必要最低限の関わり方でOK。

自分を守るためのバリアを張るようなイメージですね。

僕も、「何を言われても動じない」ように見せることで、相手の勢いが弱まっていくのを感じました。

こういった小さな対応が、のちの安心につながっていきます。

もう限界なら転職もアリ!後悔しないための環境の選び方

どうしても状況が改善されないときは、転職という選択肢を真剣に考えてみましょう。

①転職は“逃げ”ではないということ

「辞めたら負けかな…」って、思ってしまうこともあるかもしれません。

でも、本当にそうでしょうか?

誰かに傷つけられ続ける環境から離れることは、むしろ“自分を守る強さ”だと僕は思います。

介護の現場では、“我慢が美徳”という風潮がまだまだ根強いですが、自分を犠牲にする必要はまったくありません。

僕自身も、ケアマネを取得してケアマネとして働くために、イビリが続いていた職場を離れたとき、すごく心が軽くなりました。

そして今、あのときの決断が間違っていなかったと確信しています。

大切なのは「どう働くか」よりも、「どう生きたいか」。

あなたの人生ですから、自分の心が壊れてしまう前に、環境を変える決断をしてほしいです。

②人間関係のよい職場の見極め方

転職を考えるとき、つい「給与」や「場所」などに目が行きがちですよね。

もちろん大事なポイントですが、介護の仕事で一番大切なのは“人間関係”です。

じゃあ、どうやって良い職場を見分けたらいいのでしょうか?

おすすめは、見学や面接時に「職場の雰囲気」「スタッフ同士の会話の様子」に注目すること。

例えば、スタッフ同士が笑顔で話している、見学中に丁寧に挨拶してくれる。そんな職場は、きっと新人にもやさしいはずです。

あとは、口コミや転職エージェントに内部事情を聞くのも手段のひとつです。

最近は「介護職に特化した転職サービス」もあるので、ひとりで探すよりプロに頼ってもいいと思いますよ。

僕のオススメする転職エージェントをこちらの記事でまとめました。悩んで抱え込んでしまうより、まずは相談してみると良いでしょう。

③異業種も含めた選択肢を考える

「もう介護はこりごり…」そう感じているなら、異業種転職もアリです。

介護の経験を活かせる職種は、実はけっこう多いんです。

たとえば、福祉用具の販売スタッフ、訪問系の事務職、医療系の受付など。

人と関わる仕事が好きなら、接客や教育系の仕事にもスキルが活かせます。

さらに、介護の経験者向けのWebライターや講師といった働き方も広がっていますよ。

僕も今ではWebライターとしての活動を始めて、ケアマネに加えて新しい働き方を見つけつつあります。

大事なのは、「今いる場所がすべてではない」と気づくこと。

視野を広げれば、あなたらしく働ける環境はきっと見つかります。

イビリの悩みを乗り越えたその後の世界

ここでは、イビリを受けた僕がその後どんな変化を経験したのか、未来の自分から振り返る形でお話していきます。

①再会した“加害者”がちっぽけに見えた瞬間

あれから10年以上が経ち、ケアマネジャーとして働くようになった僕。

ある日、担当利用者のリハビリ会議で、かつての職場である老健に行く機会があったんです。

そしてそこに、あのとき僕をイビっていた女性職員がいました。

目が合った瞬間、心がザワッとしたけれど、不思議と怖さは感じませんでした。

むしろ、「あの人、こんなに小さかったっけ?」と思うほど。(体型は割と大きいんですが)

それはきっと、自分が成長したからなんでしょうね。

立場や知識、そして心の余裕があると、過去のトラウマって、少しずつ小さくなっていくものです。

「そういえばあんなこともあったな」って思えて乗り越えられたことは、僕にとって大きな自信になりました。

②あのとき転職して本当に良かった

もし、あのとき勇気を出して環境を変えなかったら……。

きっと今でも、「なんで自分ばっかり」と苦しみながら働いていたと思います。

あの環境を離れたからこそ、僕はケアマネジャーとしての道を歩むことができました。

そして、今ではブログや音声配信を通じて、こうして同じように悩む人に向けてメッセージを届けることもできています。

つまり、あの経験があったからこそ、“今の自分”があるんです。

当時は苦しくてたまらなかったけれど、ちゃんと抜け出して、自分の人生を取り戻すことができました。

そう思える今があるから、あの経験すら「無駄じゃなかった」と言えるようになりました。

③未来の自分のために今できること

もし、いま読んでいるあなたが「もう限界かも…」と感じていたら、どうか自分を責めないでください。

まずは、自分を大事にしてほしいんです。

「逃げてもいい」「変わっていい」そんな言葉を自分にかけてあげてくださいね。

そして、未来のあなたが今の自分を振り返ったとき、「あのとき、行動してよかった」と思える選択をしてほしいなと思います。

少しずつでも大丈夫。環境を変える勇気が、あなたの未来を確実に変えていきます。

そして何より、あなたにはそれができる力があるんです。

僕がそうだったように、きっとあなたも乗り越えていけますよ。

自分を守るために、行動していい

ここまで読んでくださったあなたに、最後に伝えたいことがあります。

①あなたは何も悪くない

まず、一番大切なこと。

今、イビリに悩んでいるあなたは、何も悪くありません。

職場の人間関係が悪いことや、理不尽な態度をとられるのは、あなたの責任ではないんです。

理不尽に傷つけてくる人の感情を、あなたが背負う必要なんてありません。

あなたは、ただまじめに、頑張ろうとしているだけですよね。

だからこそ、自信を失わないでください。

そして「自分を大事にすることは、甘えじゃない」と知っておいてほしいです。

②勇気を出して環境を変えよう

状況がどうしてもつらいなら、環境を変えるのも立派な選択です。

我慢して限界を超えてしまう前に、自分を守る行動をとる勇気を持ってほしい。

転職することも、部署を異動することも、外部に相談することも、すべてが“前に進む一歩”です。

その一歩が、小さくても、未来を変えるきっかけになります。

そしていつか、「あのとき動いてよかった」と思える日が、必ず来ると僕は信じています。

環境を変えるために転職を考えたい方に向けてこちらの記事で、オススメの転職エージェントについてまとめてあるのでご覧ください。

③あなたを必要としている場所はきっとある

あなたの力を、本当に必要としている人は、きっとどこかにいます。

今の職場だけが、すべてじゃありません。

介護業界には、あたたかい人たちが支え合って働いている現場もたくさんあります。

それに、介護以外にも、あなたの経験や思いやりが活かせる場所はきっとあるんです。

だから、どうか未来をあきらめないでくださいね。

この記事が、少しでもあなたの背中をそっと押せたなら、僕はとても嬉しいです。

介護職の新人イビリに悩む人へ伝えたい10のこと

この記事のポイントをまとめます。

- 新人がイビリに遭いやすい職場は教育体制が整っていない

- ベテラン職員のストレスが新人への攻撃につながることがある

- 「無視」「叱責」「情報を与えない」など典型的なイビリパターンがある

- イビリの根本は個人よりも職場の構造的な問題にある

- 相談・記録・距離を取るのが初期対応の基本となる

- 証拠を残して上司や人事に相談することで改善につながる

- 我慢し続けるよりも環境を変える選択が有効な場合がある

- 転職は逃げではなく、自分を守るための前向きな行動である

- 介護以外でも経験を活かせる異業種の選択肢は多く存在する

- 自分の人生を守る行動を選んでいいと知ることが大切である

介護職の新人がイビリに悩むのは、決してあなただけではありません。

理不尽な言動に傷ついて、自信をなくしてしまうこともあるでしょう。

でも、それはあなたのせいではありません。

この記事では、イビリの原因や対処法、そして環境を変える勇気についてお伝えしてきました。

僕自身の体験を通して、つらい状況でも未来は変えられると、心からお伝えしたいです。

逃げることは、弱さではなく“自分を守るための行動”です。

あなたにもきっと、自分らしく働ける場所が見つかります。

無理をしなくて大丈夫。

少しずつでも、前に進んでいきましょう。

この記事が、あなたの心にそっと寄り添う存在でありますように。

コメント